Come rimuovere gestire la flora infestante malerba o erba infestante

Come rimuovere gestire la flora infestante malerba o erba infestante

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

Come rimuovere gestire la flora infestante malerba o erba infestante

LA GESTIONE DELLA FLORA INFESTANTE

Il concetto di malerba o erba infestante è relativo e non assoluto ed infatti vi sono definizioni diverse a riguardo. Secondo la European Weed Research Society “weed is any plant or vegetation, excluding fungi, interfering with the objectives or requirements of people”. Una definizione soddisfacente anche per i botanici può essere la seguente: le piante infestanti sono “piante adattate ad ambienti antropogeni, dove interferiscono con le attività, la salute ed i desideri degli uomini”. Un'altra maniera di definire le malerbe è quella secondo la quale esse sono “piante la cui utilità non è stata ancora scoperta”. Quest'ultimo modo è abbastanza razionale se si pensa che la ricerca di nuove piante alimentari si concentra oggi su specie che si comportano da malerbe in molte parti del mondo e che la stessa specie può essere considerata malerba in una parte del globo terrestre e pianta utile in un'altra, come testimoniano gli esempi di Cynodon dactylon (L.) Pers. (malerba, foraggera, pianta tessile) e Avena fatua (malerba, foraggera e un tempo anche pianta alimentare). Infine una definizione più agronomica è quella di “pianta che nasce dove non dovrebbe” e soprattutto che è “in grado di diminuire il potenziale quali-quantitativo delle colture”.

Delle circa 200.000 specie di piante diffuse nel mondo, sono considerate responsabili di azioni negative nei confronti delle colture solo 250; di queste, il 68% circa rientra in 12 famiglie botaniche ed in particolare poco meno del 40% sono graminacee e composite.

Cause che hanno favorito lo sviluppo e la diffusione delle infestanti

Tra le cause che hanno determinato lo sviluppo e la diffusione delle malerbe si possono citare:

a) la diminuzione della mano d'opera occupata in agricoltura;

b) l'abbandono della pratica della rotazione colturale (monosuccessione);

c) l'uso di particolari macchine per la lavorazione del terreno (erpici rotanti) e per la raccolta (mietitrebbia);

d) elevate concimazioni;

e) l'estensione dell'irrigazione;

f) le semine ed i trapianti delle colture a sesti d'impianto più spaziati.

Classificazione delle infestanti

Le piante infestanti possono essere distinte come segue: a) dal punto di vista botanico in base alla classe, in mono e dicotiledoni, ed alla famiglia (Chenopodiacee, Labiatae, Compositae, ecc.); b) secondo la forma della foglia, stretta o larga; c) secondo il tipo biologico in Terofite, Emicriptofite, Geofite, Fanerofite, Nanofanerofite, Epifite, Elofite ed Idrofite); d) secondo il loro habitat in segetali (dei campi coltivati), ruderali (di habitat indisturbati), ambientali (occupano lo spazio lasciato vuoto dalla vegetazione naturale), acquatiche e selvicolturali.

ALCUNI ASPETTI SULL'ECOLOGIA DELLE INFESTANTI

In virtù dei meccanismi biologici e fisiologici da esse posseduti, le malerbe riescono ad adattarsi a differenti e variabili situazioni ambientali. Tale capacità di adattamento può specificatamente esprimersi:

a) in relazione alla fisiologia, allo sviluppo ed alla capacità competitiva, mediante:

- elevata rapidità di sviluppo nelle prime fasi vegetative;

- elevata attività fotosintetica;

- rapido sviluppo del sistema radicale;

- rapida utilizzazione dei fotosintetati per la produzione di nuova area fogliare;

- breve fase vegetativa e rapido passaggio alla fase riproduttiva;

- scarsa suscettibilità a limitazioni ambientali;

- elevata capacità di adattamento alle modificazioni ambientali;

b) in relazione alle caratteristiche riproduttive, mediante:

- sistemi di fecondazione che permettono l'ibridazione e l'autoimpollinazione;

- abbondante produzione di semi;

c) in relazione alle pratiche colturali, mediante:

- somiglianza morfologica e fisiologica con le colture;

- maturazione del seme in coincidenza della raccolta della coltura;

- resistenza agli erbicidi chimici;

- resistenza al controllo meccanico, con rigenerazione da rizomi o da altri organi di propagazione vegetativi;

- dormienza e longevità dei semi nel terreno;

- elevata scalarità di germinazione.

La conoscenza in particolare dei caratteri e dei meccanismi di sopravvivenza posseduti dalle malerbe può essere utile al fine di ricercare razionali soluzioni alle problematiche di diserbo.

EFFETTI DELLE MALERBE SULLE COLTURE

Sia direttamente, soprattutto per fenomeni di competizione ed in minor misura di allelopatia, che indirettamente, perchè possono diventare ospiti di insetti e patogeni, ed ostacolare l'esecuzione di alcune operazioni colturali, le erbe infestanti possono determinare sulle colture danni di tipo quantitativo e/o qualitativo, diminuendone in ogni caso la redditività .

I possibili tipi di danni sono i seguenti: parassitismo, competizione, allelopatia, avvelenamento dei prodotti, deprezzamento qualitativo dei prodotti, intralcio operazioni meccaniche, propagazione e diffusione parassiti animali e vegetali.

Parassitismo

Orobanche crenata e Cuscuta campestris sono due specie fanerogame in grado di parassitizzare colture come fava, pisello e tabacco, la prima e la barbabietola la seconda.

Competizione

La competizione è uno dei tipi di rapporti che si può instaurare tra due o più piante quando queste concorrono per dei fattori ambientali a loro utili, presenti in quantità limitata e senz'altro al di sotto delle loro esigenze totali. Quanto più saranno simili le esigenze degli individui in concorrenza, tanto più forte sarà la competizione. La competizione si svolge essenzialmente nei confronti dei fattori ambientali: acqua, luce, elementi nutritivi, spazio, O2 e CO2. Nelle condizioni di campo difficilmente l'azione competitiva si realizza per uno solo dei fattori. Il più delle volte, invece, si determina contemporaneamente per più fattori dando luogo ad una serie di conseguenze a catena di tipo causa-effetto-causa come ad esempio succede quando per un incremento nel ritmo di assorbimento dei nutrienti le piante si sviluppano maggiormente con conseguente aumento delle loro esigenze idriche unitamente ad una maggior intercettazione dell'energia luminosa.

Gli effetti della competizione possono essere sintetizzati in: a) modifica della germinazione; b) aumento della mortalità degli individui; c) deformazioni plastiche con riduzioni del tasso di crescita.

a) Competizione per l'acqua

Essa dipende dall'apparato radicale ed in particolare, dalla sua profondità (Cirsium arvense (L.) Scop. arriva fino a 6 m), dalla rapidità con cui si sviluppa, dalla sua estensione (l'avena selvatica può raggiungere una lunghezza totale di 400 m). La competizione per l'acqua varia anche in funzione della specie. Lolium perenne L. ed Atriplex spp. sono capaci di germinare anche a bassi livelli di umidità nel terreno, con potenziali idrici vicino a -15 bar; a parità di superficie fogliare la Sinapis arvensis L. traspira 4 volte più del grano e 5 volte più dell'avena. Nelle tabelle 11 e 12 sono riportati dati relativi rispettivamente alla germinabilità del Solanum nigrum, in funzione di differenti stress osmotici ed ai coefficienti di traspirazione di alcune infestanti.

Le infestanti riducono le riserve di umidità del suolo ed aumentano la possibilità di stress da siccità. Nel mais, stress idrici che dovessero verificarsi anche per uno o due giorni durante i periodi critici dello sviluppo, possono ridurre le rese di granella di oltre il 20%. Sempre sul mais, la quantità d'acqua traspirata dalle malerbe per produrre 500 Kg ha di sostanza secca si avvicina alla perdita media per traspirazione causata dal mais in dieci giorni.

b) Competizione per la luce

A differenza dell'acqua e degli elementi nutritivi, la luce è un fattore non cumulabile per cui ogni qualvolta essa non è sfruttata immediatamente, è perduta per sempre. La competizione per la luce ha influenza oltre che sul tasso di crescita delle piante, anche sulla loro altezza; dove la presenza di infestanti è cospicua, la pianta coltivata può presentarsi eziolata e con culmi, come nel caso dei cereali che, diventando di diametro minore sono più suscettibili all'allettamento. Va ricordato, inoltre, che anche nell'ambito delle malerbe vi sono delle specie con una maggiore efficienza fotosintetica.

c) Competizione per gli elementi nutritivi

Riguardo agli elementi nutritivi le malerbe sono capaci di accumularne notevoli quantità.

La capacità delle infestanti di sottrarre elementi nutritivi è senz'altro funzione della specie.

Le radici delle infestanti monocotiledoni sono in grado di assorbire con più facilità i cationi monovalenti, mentre quelle delle dicotiledoni i bivalenti. La presenza di determinati elementi o il loro apporto con la concimazione, può aumentare la competizione esercitata dalle malerbe.

Allelopatia

Con il termine allelopatia, ci si riferisce ai fenomeni di inibizione dello sviluppo manifestati da una specie (ricevente), per effetto dell'emissione o della liberazione di sostanze organiche tossiche (allelopatiche) da parte di una pianta (donatrice) situata nelle sue vicinanze o vissuta in precessione. Qualora le sostanze allelopatiche sono prodotte da organi viventi (radici, foglie e fusti), sono denominate fitoinibitine, se invece derivano dal disfacimento di strutture morte (radici, foglie, fusti, semi, frutti), sono chiamate saproinibitine.

Infestanti ospiti di parassiti e patogeni

La flora spontanea costituisce uno dei più importanti mezzi di diffusione e sopravvivenza di parassiti e patogeni delle piante coltivate. Sono state elencate 445 specie di avventizie in grado di ospitare organismi nocivi per le colture; tale osservazione ha trovato ulteriori conferme in studi condotti per i nematodi, per i virus e per le malattie fungine.

Ostacolo delle operazioni colturali

La presenza delle malerbe sulle colture al momento della raccolta può determinare rallentamenti operativi delle macchine, ed inoltre perdite ed inquinamento del raccolto.

Danni dovuti alle erbe infestanti

I danni possono essere diretti e/o indiretti.

Danni quantitativi

I danni sono variabili a seconda delle specie infestanti e della loro densità e di quella della specie utile.

Danni indiretti

I danni indiretti possono estrinsecarsi in:

a) una diffusione dei parassiti;

b) un aumento di lavoro per l’uomo;

c) un pericolo per la salute dell’uomo e/o degli animali;

d) un impedimento all’uso delle macchine agricole;

e) un aumento dello stock di semi di malerbe nel terreno e quindi una maggiore nocività diretta differita nel tempo;

f) una diminuzione della qualità del raccolto.

Esempi di danni qualitativi sono la diminuzione del peso ettolitrico delle cariossidi di frumento, l'aumento del contenuto di acido erucico nell'olio di colza se tra i suoi semi erano presenti anche quelli della senape selvatica.

La presenza di erbe infestanti può determinare una diminuzione di qualità anche nei prodotti destinati all'alimentazione del bestiame. Prati e pascoli infestati da malerbe del genere Allium forniscono alimenti (latte, formaggio e carne) con sapore agliaceo sgradevole.

Il problema, anche in ragione degli alti costi di esecuzione delle operazioni di controllo, è molto sentito, in modo particolare nelle colture caratterizzate da un lento accrescimento, da una taglia ridotta e da densità di piante che lasciano molto spazio tra le file. Quest’ultimo, è un caso molto diffuso tra le colture erbacee condotte in maniera biologica, per le quali occorre prevedere densità di piante meno fitte ed in ogni modo tali da rispettare le naturali potenzialità del terreno in termini soprattutto di risorse idriche e nutrizionali.

il controllo delle erbe infestanti

Le considerazioni fin qui fatte non devono spingere, tuttavia, a voler eliminare a tutti i costi e completamente la flora avventizia dal campo.

La presenza, sia pur controllata, delle infestanti può risultare utile in molti casi in quanto esse possono contribuire, direttamente o indirettamente, a conseguire il fine principale al quale deve mirare l’agricoltore e cioè la creazione di un agro-ecosistema aziendale che sia il più possibile stabile e complesso.

Infatti, è possibile affermare che:

- le infestanti poco temibili, comunque esercitano una certa concorrenza verso le specie di difficile controllo eventualmente presenti

- distolgono alcuni parassiti della pianta coltivata

- consentono l'insediamento degli insetti utili

- proteggono il terreno diminuendo i fenomeni erosivi e il dilavamento degli elementi minerali più solubili

Obiettivi e principi di controllo

Per quanto detto in precedenza, appare chiaro che gli interventi di controllo andrebbero eseguiti soltanto:

- nei confronti delle specie più competitive cioè quelle ritenute in grado di esercitare una rilevante concorrenza sulla coltura in atto e/o in quelle previste nella rotazione.

- nel periodo in cui tale concorrenza si realizza e causa il maggior danno quantitativo e qualitativo. In particolare, si possono isolare due lassi di tempo, all'inizio e nelle fasi finali della coltivazione, durante i quali la presenza delle infestanti non incide negativamente, mentre all'interno di tali periodi, e cioè in quello che viene definito "periodo critico della competizione", ènecessario controllare le infestanti. Secondo le colture questo periodo può essere più o meno lungo. Per esempio, nella lattuga e negli altri ortaggi a foglia, nella cipolla, nell’aglio e in tutte quelle colture che non riescono a ricoprire perfettamente il campo anche nelle interfila, il periodo critico della competizione è abbastanza lungo; nel caso, invece, dello zucchino, della melanzana, del pomodoro e di altre colture a crescita veloce e a chioma piuttosto ampia, il periodo di massima sensibilità alle infestanti è piuttosto breve.

Una particolare attenzione, inoltre, va riposta nei confronti delle specie che possono ospitare alcuni temibili virus e batteri e che, pertanto, possono diventare veicolo di infezione in campo.

Il periodo critico della competizione

Rappresenta il periodo nel quale per la coltura è massima la sensibilità alla presenza delle infestanti e cioè quello in cui si rileva il danno maggiore.

Infatti, ogni specie coltivata non mostra una sensibilità sempre uguale alla presenza della flora spontanea ma ci sono dei periodi in cui questa arreca alla coltura danni assolutamente accettabili, a fronte di interventi colturali costosi e altrimenti dannosi al terreno.

La durata di questo periodo e la sua collocazione nel ciclo colturale dipendono da una serie di caratteristiche della pianta quali la velocità di accrescimento, la taglia, l’ampiezza dell’apparato radicale, eccetera.

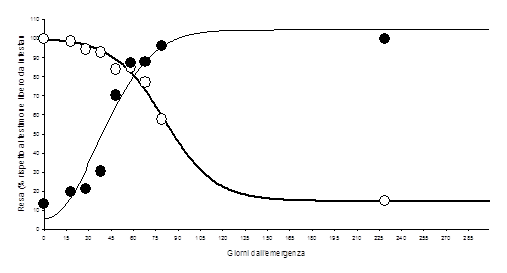

Per la definizione del periodo critico, è necessario individuare i due parametri che lo caratterizzano, che sono la DCT (durata della competizione tollerata) ed il PRAM (periodo richiesto di assenza dalle malerbe). La DCT si definisce come il periodo massimo di permanenza delle infestanti che può essere sopportato dalla coltura senza che essa subisca danni produttivi; il PRAM, invece, è quell'intervallo di tempo durante il quale la coltura deve rimanere priva di competizione per evitare che la resa finale venga compromessa dall'infestazione (fig. 1).

La conoscenza di questi due parametri può servire per stimare una soglia di durata della competizione, definibile come “periodo critico della competizione” (PC), che è l'intervallo di tempo compreso tra la fine della DCT e del PRAM; se in questo lasso di tempo la coltura viene mantenuta sgombra dalle malerbe, la resa non ne risente. La dannosità delle malerbe è, infatti, spesso limitata a periodi la cui lunghezza varia in funzione della specie coltivata e dell’ambiente.

Ai fini pratici la conoscenza del PC serve per effettuare una lotta di tipo mirato, poiché consente di programmare in modo più razionale il momento dell'intervento e, nel caso dell'utilizzo degli erbicidi, di scegliere il principio attivo con una persistenza adeguata alle esigenze della coltura. Nelle figura 1 è riportato un esempio relativamente alle coltura della bietola.

Figura 1 - Periodo critico della competizione nella coltura della barbabietola da zucchero.

Tecniche di controllo

Le tecniche che permettono di limitare lo sviluppo della flora spontanea nelle colture possono essere divise in:

- preventive quando aumentano la naturale predisposizione della coltura ad essere competitiva nei confronti delle infestanti

- dirette se agiscono in maniera diretta sullo sviluppo delle infestanti

Tecniche preventive

Sono rappresentate da tutte quelle pratiche che permettono alla coltura di insediarsi e ricoprire il campo in modo uniforme, nel più breve tempo possibile e con la massima capacità di estrinsecare la competizione con le infestanti.

In particolare, una razionale tecnica d’impianto della coltura, può contribuire in modo importante a limitare l’infestazione che può svilupparsi nel campo. Tra i fattori da tenere in considerazione, quelli principali sono:

- l’epoca

- la modalità di semina o di trapianto e la scelta delle cultivar

- le rotazioni

- le lavorazioni del terreno

- l'irrigazione

Tecniche dirette

Sono rappresentate da tutte quelle tecniche che agiscono in maniera diretta sullo sviluppo della flora infestante come:

- falsa semina

- interventi meccanici

- diserbo termico

- pacciamatura

- solarizzazione

- controllo biologico

Epoca di impianto

L’epoca di impianto della coltura può influire positivamente sulla riduzione dell’infestazione e/o sul livello di competitività di quest'ultima. Infatti, l’impiantare la coltura in un’epoca ottimale, nella quale le condizioni climatiche sono tali da garantire un veloce e vigoroso accrescimento delle piante consente alla coltura stessa di essere molto competitiva nei confronti delle infestanti.

Inoltre, posticipando leggermente l’epoca di impianto, in molti casi è possibile abbassare l’infestazione potenziale presente nel terreno, praticando la "falsa semina".

Modalità di impianto

Quando possibile è preferibile trapiantare la coltura piuttosto che seminarla; tale pratica consente, infatti, di ottenere piante molto avanti nello stadio vegetativo e che quindi riescono velocemente a "chiudere" il campo. Inoltre, nelle colture primaverili-estive, il trapianto si effettua più tardi rispetto alla semina; questo consente di sfruttare maggiormente gli effetti positivi dell’anticipazione della preparazione del letto di impianto.

Anche la semina comunque può avere degli effetti positivi sul controllo delle infestanti; infatti, seminando ad una profondità adeguata, la piantina emergerà e si accrescerà velocemente superando più agevolmente la competizione delle infestanti che, al momento dell’emergenza, è sempre molto forte. Inoltre, se si utilizzano strumenti meccanici per il controllo diretto dell’infestazione (sarchiature, spazzolature, erpicature, eccetera), è bene seminare ad una profondità che assicuri alle piantine un buon ancoraggio al terreno.

Tra le diverse modalità, la densità di impianto è quella che maggiormente condiziona lo sviluppo delle infestanti. In generale, al fine di rendere la coltura molto competitiva nei confronti delle infestanti, occorrerebbe scegliere densità di impianto abbastanza fitte tra quelle compatibili. Tale scelta va tuttavia condotta, soprattutto in agricoltura biologica, in stretta osservanza delle altre esigenze agronomiche e fitosanitarie che, il più delle volte, sconsigliano impianti molto fitti.

La disposizione delle piante sul terreno influenza la loro capacità competitiva verso le infestanti; a tal proposito, con una disposizione che si avvicina il più possibile al quadrato, le foglie della coltura risultano più esposte alla luce e quindi ne viene migliorata la loro efficienza fotosintetica; allo stesso tempo, tale disposizione, lascia meno luce e meno spazio allo sviluppo delle infestanti.

Ai fini, inoltre, di rendere più agevole l’utilizzo di alcuni particolari erpici e di agevolare il lavoro di rincalzatura, è opportuno distanziare le file.

Scelta delle cultivar

Nella scelta delle cultivar, sonno da preferire quelle più competitive nei confronti delle infestanti ed in grado di "chiudere" velocemente il campo.

Questo, nella maggior parte dei casi, è ottenibile preferendo cultivar idonee alla crescita nei nostri ambienti e che quindi superano velocemente la fase critica di adattamento in campo e di sviluppo.

Inoltre, in caso di semina, è indispensabile accertarsi della purezza del seme al fine di non portare già artificialmente specie infestanti in campo.

Rotazioni e controllo delle infestanti

L’avvicendamento colturale consiste nell’alternanza nel tempo di colture diverse in uno stesso appezzamento. Tale pratica rappresenta uno degli accorgimenti principali da mettere in atto in agricoltura biologica, al fine di evitare l’instaurarsi di un’abbondante infestazione che, oltre ad essere dannosa nei confronti della coltura, sarebbe di difficile e costoso controllo con i mezzi di cui normalmente si dispone.

L’importanza quindi dell’avvicendamento per il controllo delle infestanti risiede soprattutto nel fatto che esso rappresenta una tecnica preventiva che, correttamente associata ad altre pratiche, consente di mantenere un campo ben equilibrato anche sotto il profilo malerbologico.

La tecnica comporta i seguenti vantaggi:

- l’instaurarsi di un’associazione floristica composta da numerose specie che, singolarmente, risultano essere presenti con bassa frequenza

Un’associazione floristica ricca, contribuisce a rendere "complesso" l’agroecosistema anche dal punto di vista botanico e quindi a mantenere equilibrata la flora infestante sul piano quali-quantitativo. La conseguenza di questo fenomeno è evitare l’aumento incontrollato di specie infestanti più competitive; nell’ambito di queste ultime sono da annoverare le specie ruderali, quelle non ancora presenti nel campo, o quelle esotiche, cioè provenienti da altri ambienti. Tra le infestanti, così come tra gli insetti, si stabilisce una competizione che, in un agro-ecosistema in equilibrio, porta a frenare lo sviluppo incontrollato e dannoso di una o poche specie.

- la diminuzione dell'infestazione potenziale e cioè il contenimento della quantità di propaguli (semi ed altri organi riproduttivi quali bulbi, bulbetti, eccetera) presenti nel terreno

La monosuccessione permette la selezione di tutte quelle specie che hanno lo stesso ciclo vitale della coltura; questo comporta il fatto che, dette infestanti, riescono sempre a disseminare prima che avvenga la raccolta del prodotto. Con le rotazioni colturali, invece, è possibile inserire colture che hanno ciclo vegetativo diverso tra loro e che quindi esercitano un’azione di selezione molto ridotta. Il vantaggio sarà maggiore qualora, a fine coltura, vengano allontanate dal campo quelle specie infestanti di più difficile controllo al fine di impedire che esse possano disseminare.

Un buon controllo delle infestanti nella coltura precedente comporta un terreno poco infestato da semi; ciò consente di far seguire, nella rotazione, una coltura con un apparato radicale non molto profondo, come il cavolfiore, e di effettuare arature superficiali che, quindi, non riportano in superficie semi dormienti.

- la possibilità di inserire nella rotazione colture "rinettanti"

Le colture rinettanti sono specie che, a fine ciclo colturale, lasciano il campo meno infestato. Tale caratteristica deriva o da una loro proprietà intrinseca o da particolari pratiche agronomiche alle quali sono sottoposte. Tra le prime si segnalano le colture che hanno crescita veloce, taglia elevata ed investimento unitario abbastanza fitto; tra le seconde, invece, si ricordano soprattutto quelle sarchiate, quali la bietola da costa o quelle che, come la patata, sono sottoposte alla rincalzatura, pratica che consente un certo abbattimento dell’infestazione in atto (flora reale) e di quella potenziale (seed bank).

Tra le colture in grado di abbattere l’infestazione presente sul campo si segnalano soprattutto le foraggere. Inserendo tali colture nella rotazione è possibile avvantaggiarsi della tecnica dello sfalcio che, eliminando le infestanti prima che queste vadano a seme, permette di contenere in maniera importante l’infestazione che si esprime nella coltura successiva.

Nei nostri ambienti si consigliano specie che hanno una facile adattabilità ai climi siccitosi, quali il Trifolium incarnatum ed il Trifolium subterraneum; tali specie, oltre ad avere buone capacità rinettanti, fissano anche una certa quantità di azoto al terreno. Buoni risultati sono stati ottenuti seminando in autunno la veccia vellutata (Vicia villosa) e falciandola prima di impiantare la coltura del pomodoro. Questa tecnica ha permesso di arricchire il terreno di azoto, di trattenere le perdite di elementi nutritivi per lisciviazione durante l’inverno e, una volta effettuato lo sfalcio, di avere una pacciamatura naturale.

Le colture rinettanti, infine, sono consigliate nel caso in cui nel campo si sia instaurata un’infestazione tale da poter essere difficilmente controllata in colture scarsamente competitive nei confronti delle infestanti o non sottoposte a pratiche agronomiche particolarmente efficaci contro di queste.

- l’ottenimento di una coltura più competitiva nei confronti delle infestanti

L’avvicendamento, come è noto, limita la diffusione di alcune fitopatie causate soprattutto da funghi e nematodi; questo rende indirettamente le piante più sane e vigorose e quindi dotate di maggiore capacità competitiva. Non essendoci inoltre fallanze, il campo è più uniformemente ricoperto e quindi toglie spazio allo sviluppo delle infestanti.

Lavorazioni del terreno

Le lavorazioni del terreno possono essere attuate secondo diverse modalità e intensità di esecuzione.

Ognuna di queste tecniche è in grado di esercitare una diversa influenza sullo sviluppo delle infestanti, sia diretta che indiretta.

Aratura e aratura-ripuntatura

Risultano particolarmente efficaci nei riguardi delle infestanti perenni, le quali sono caratterizzate dalla presenza di organi di propagazione sotterranei (rizomi, stoloni, tuberi eccetera) che sono portati in superficie ed esposti all’azione devitalizzante degli agenti atmosferici. In tal senso, assumono particolare efficacia le lavorazioni effettuate prima delle gelate o dei periodi caldi e asciutti e non seguite da alcuna operazione di affinamento del terreno.

Sempre per il controllo delle specie perenni difficili (cipero, acetosella eccetera), dopo aver effettuato l’aratura, è possibile effettuare operazioni complementari quali l’estirpatura o l’erpicatura che, se eseguite ad intervalli ravvicinati di 15-20 giorni, stimolano la continua emissione di germogli e il conseguente esaurimento delle sostanze di riserva presenti negli organi sotterranei di queste piante.

Minima lavorazione

Le lavorazioni superficiali (10-20 cm) effettuate con erpici ad elementi flessibili, erpici a dischi e frese, esercitano un’evidente influenza sia sulla banca dei semi presenti nel terreno e sia sulle infestanti già emerse.

Con questo tipo di lavorazione, i semi delle infestanti tendono ad accumularsi tutti negli orizzonti più superficiali; questo fenomeno, da un lato potrebbe rendere più facile la germinazione ad un maggior numero di semi, mentre dall’altro, per lo stesso motivo, può rendere più efficace la "falsa semina".

L’azione sulle piante già emerse varia notevolmente in funzione del tipo di infestante ed attrezzatura utilizzata.

Ai fini di un ottimale controllo della vegetazione spontanea, è preferibile l’utilizzo di erpici a denti flessibili; questi, infatti, determinano lo sradicamento e quindi la distruzione delle infestanti annuali, e, con interventi ripetuti, si ottiene un buon controllo anche della flora perenne.

Lavorazione al buio

Si tratta di una tecnica non ancora attuabile nella pratica basata sul concetto che la dormienza di alcuni semi viene interrotta da un impulso luminoso. Effettuando, quindi, le lavorazioni al buio o utilizzando apparecchiature appositamente schermate, si limita la germinazione delle plantule.

Irrigazione

La pratica dell’irrigazione ha di norma l’effetto di aumentare l’infestazione presente in un terreno. Questo accade per tre motivi:

- azione stimolante dell’acqua nei confronti della germinazione dei semi

- maggior sviluppo e produttività di semi da parte delle infestanti

- trasporto diretto dei semi attraverso le acque di irrigazione

Le specie spontanee hanno esigenze idriche molto ridotte rispetto alla pianta coltivata.

L’irrigazione è pertanto una pratica che, anche per quanto riguarda la gestione della flora spontanea, deve essere utilizzata in maniera molto razionale se non si vuole che agisca negativamente sull’equilibrio del campo.

La tabella 1 che segue mostra, per alcune infestanti, la quantità di acqua che deve essere consumata per produrre un chilogrammo di sostanza secca. Confrontando questi dati con quelli relativi alla quantità di acqua richiesta, per esempio, da alcune specie orticole (tab. 2), si vede come a parità di disponibilità idriche, la flora spontanea sia di gran lunga avvantaggiata rispetto alla coltura.

Tabella 1. Quantità di acqua consumata da alcune specie infestanti

Specie infestanti |

Acqua (l / Kg di sostanza secca) |

Panicum miliaceum |

267 |

Sorghum spp. |

304 |

Setaria italica |

285 |

Amaranthus graecizans |

260 |

Amaranthus retroflexus |

305 |

Portulaca oleracea |

281 |

Avena spp. |

583 |

Chenopodium album |

658 |

Polygonum aviculare |

678 |

Tabella 2.Quantità di acqua consumata da alcune orticole

Specie orticole |

Acqua (l/kg di sostanza secca) |

patata |

575 |

cavolo cappuccio |

518 |

anguria |

577 |

cetriolo |

686 |

fagiolo |

700 |

peperone |

865 |

pomodoro |

645 |

A tal fine bisogna:

- adottare tutte quelle pratiche agronomiche che permettono di ridurre al minimo gli apporti idrici (pacciamatura, sarchiature superficiali, riduzione della densità di impianto eccetera);

- installare, a monte dell’impianto irriguo, dei filtri che blocchino eventuali semi di infestanti;

- utilizzare il più possibile impianti localizzati che, umettando solo la parte di terreno esplorata dalle radici della pianta coltivata, lasciano comunque secca la restante parte di terreno. Oltre a limitare lo sviluppo delle infestanti nelle zone non umettate, tale sistema ottimizza anche la crescita della coltura che riesce così a "chiudere" il campo più velocemente.

Il metodo irriguo più idoneo a limitare al massimo lo sviluppo delle infestanti è quello localizzato a microportata di erogazione. Con tale sistema di distribuzione dell’acqua viene bagnata solo la fila sulla quale è presente la coltura, mentre l’interfila rimane asciutta e, quindi, libera da infestanti i cui semi non riescono a germinare.

L’associazione della pacciamatura sulla fila al metodo irriguo a microportata di erogazione, consente, nelle colture dove è possibile usare le due tecniche insieme, di controllare in maniera ottimale lo sviluppo della flora avventizia.

Falsa semina

Nell’effettuare la falsa semina, occorre adottare tutte quelle tecniche che consentono di stimolare la germinazione di un alto numero di semi e quindi la successiva eliminazione delle plantule prima che venga impiantata la coltura; tali tecniche prevedono:

- una lavorazione accurata del terreno, eseguita ad una profondità tale che, compatibilmente con le altre esigenze agronomiche, permetta di portare in superficie un congruo numero di semi

- l’umettamento del terreno, al fine di stimolare l’emergenza anche con l’acqua

- l’eliminazione delle infestanti emerse quando queste sono ancora piccole; tale operazione, in particolare, deve essere fatta con un’erpicatura molto superficiale oppure con il pirodiserbo, tecniche che evitano entrambe di portare altro seme in superficie

Riguardo ai periodi nei quali la falsa semina risulta più efficace si segnala che per le colture ad impianto autunnale, prima si prepara il letto d’impianto, maggiore è il numero di infestanti che emergono, in quanto da ottobre in poi le condizioni diventano sempre più sfavorevoli alla germinazione dei semi. Per le colture a ciclo primaverile estivo, invece, la falsa semina andrebbe fatta soprattutto su colture trapiantate piuttosto che seminate; infatti, il trapianto può avvenire più tardi rispetto alla semina e questo consente di tenere il campo "a sfogare" per più tempo.

Interventi meccanici

Gli interventi meccanici che è possibile mettere in atto per il controllo delle infestanti, sono:

Erpicatura

È un'operazione che permette in molti casi un soddisfacente controllo della flora avventizia o almeno riesce a rallentarne lo sviluppo.

L’efficacia maggiore dell’erpicatura si rivela nei confronti di plantule di infestanti dicotiledoni annuali; l’efficacia nei confronti di queste specie diminuisce dallo stadio delle sei foglie vere in poi.

Le variabili in grado di condizionare l’efficacia dell’intervento, riguardano soprattutto il terreno (tessitura, umidità e struttura degli strati superficiali), il tipo di macchina (caratteristiche degli organi lavoranti, velocità di avanzamento), le infestanti da controllare (specie e stadio) e la coltura.

Rincalzatura

È una pratica frequente in orticoltura che consiste nell’addossare un certo quantitativo di terreno al pedale delle piante, ricorrendo solitamente a degli aratri assolcatori. Per le patate, ed in particolar modo per le varietà che tuberificano in superficie, questa operazione assolve compiti molto importanti come l’evitare l’inverdimento dei tuberi, gli attacchi peronosporici e quelli di alcuni insetti quali la Phythorimaea operculella (tignola della patata). Per altre colture orticole, quali il cardo, il finocchio, il sedano, il radicchio ecc., la rincalzatura è importante per raggiungere l’imbianchimento del prodotto da commerciare.

La rincalzatura assolve anche il compito di eliminare l’infestazione presente nelle interfila della coltura e, spesso, rende inutile l’esecuzione della sarchiatura ottenendo così il risultato di diminuire il numero di passaggi e di operazioni sul terreno. In ogni caso, i risultati migliori si ottengono abbinando le due tecniche.

Sarchiatura

Rispetto all’erpicatura, la sarchiatura ha un’azione più completa nei confronti della flora spontanea, poiché:

- si possono utilizzare anche organi lavoranti in grado di colpire gli apparati radicali delle infestanti

- si può intervenire a stadi di sviluppo delle infestanti più avanzati

- è una operazione efficace nei confronti di un numero più ampio di specie, comprese le graminacee e alcune perennanti

- si ottengono vantaggi agronomici accessori quali la riduzione dell’evaporazione di acqua dal terreno

Spazzolatura

Le infestanti vengono estirpate per mezzo di spazzole mosse dalla presa di potenza di una trattrice e rotanti attorno ad una asse verticale o orizzontale.

Diversamente da quanto accade per la sarchiatura o l’erpicatura, solo una parte molto superficiale del terreno è smossa e quindi non si corre il rischio di stimolare la germinazione di altre infestanti.

Quest’operazione, per essere efficace deve essere effettuata su infestanti ai primi stadi di sviluppo e la velocità di avanzamento non deve essere molto elevata in quanto si causerebbe un’eccessiva polverizzazione del suolo.

Le spazzolatrici ad asse orizzontale sono in grado di operare solo nelle interfile, mentre quelle ad asse verticale possono controllare la vegetazione spontanea anche sulla fila.

I lati negativi di questa tecnica, sono la scarsa capacità lavorativa delle macchine attualmente in commercio e il grado di controllo che sicuramente è inferiore di quello ottenibile con la sarchiatura.

Sfalcio

Lo sfalcio della flora infestante è applicabile solo nelle colture erbacee poliennali quali il carciofo e l’asparago e nelle colture arboree. In queste colture tale intervento può essere attuato nelleinterfile per impedire soprattutto la disseminazione delle specie presenti e contenere la vegetazione delle specie perennanti.

Diserbo termico

Consiste nel danneggiare le erbe infestanti esponendole all’azione di alte temperature prodotte dal fuoco o da raggi infrarossi (pirodiserbo), di basse temperature (criodiserbo), di onde elettromagnetiche a bassa frequenza (microonde), di scariche elettriche.

Pirodiserbo

Consiste nella devitalizzazione delle piante infestanti, mediante l’azione diretta (fiamma fuoriuscita da uno o più bruciatori) o indiretta del fuoco (raggi infrarossi prodotti dal surriscaldamento di un elemento irradiante).

Criodiserbo

È una tecnica molto recente che consiste nel devitalizzare le infestanti impiegando le basse temperature. In seguito alla formazione di cristalli di ghiaccio nel protoplasma si verifica la distruzione delle cellule Gli abbassamenti termici possono arrivare fino a -196 °C, attraverso l’impiego di azoto liquido.

Onde elettromagnetiche a bassa frequenza

È una tecnica ancora in fase di messa a punto e che utilizza l’emissione di microonde per provocare la disorganizzazione delle cellule delle piante infestanti. La macchina in grado di realizzare questo lavoro è munita di un telaio semovente che porta generatori elettrici e alcuni diffusori di onde.

Lo strato di terreno interessato dal trattamento è abbastanza limitato; pertanto, tale tecnica ha una scarsa efficacia nei confronti delle infestanti in grado di riprodursi anche per bulbi e rizomi.

Scariche elettriche

Consentono di devitalizzare le infestanti che vengono a contatto con elettrodi attraversati da un’alta tensione.

Pirodiserbo

È una tecnica di difesa dalle infestanti che ne prevede il contenimento o la distruzione mediante l’azione diretta o indiretta del fuoco.

Il meccanismo di azione sul quale si basa la tecnica è quello della lessatura dei tessuti delle infestanti. Infatti, il tempo di azione del calore durante il trattamento è così breve da non permettere la bruciatura vera e propria del materiale. L'effetto immediato del calore sulle piantine è quello di far espandere velocemente il contenuto delle cellule (ebollizione del liquido) provocando un aumento della pressione dei contenuti cellulari e la conseguente rottura della membrana esterna.

Il pirodiserbo non brucia l'infestante anzi, subito dopo il passaggio con il calore, le piante colpite non rendono visibile il risultato del trattamento. Bisogna, infatti, attendere alcune ore per osservare i primi effetti e almeno due giorni per giudicare appieno l'efficacia o meno del pirodiserbo.

Il vantaggio più importante del pirodiserbo è di non lasciare alcun residuonel terreno, nelle falde acquifere e sulla vegetazione. Il Gpl (combustibile più utilizzato attualmente), bruciando, forma acqua e anidride carbonica. Il riscaldamento degli strati superficiali del terreno, determinato dal rapido passaggio dei bruciatori, in genere non supera i 50-60 °C, una temperatura facilmente riscontrabile nelle ore più calde della stagione estiva. Pertanto, è trascurabile la quota di sostanza organica che è distrutta così come sono trascurabili i danni che si possono registrare a carico della microflora e microfauna utile del terreno. A proposito dell’impatto del pirodiserbo sulla microflora, tale pratica pare avere un certo effetto anche contro la peronospora limitando il pericolo di infestazioni future.

Efficacia erbicida

Per verificare, l'efficacia del trattamento sulle infestanti è possibile fare una prova pratica. Qualora premendo una foglia trattata tra pollice e indice si ottiene un’ammaccatura verde scuro persistente, significa che c'è stata una sufficiente distruzione cellulare. Questa prova può così aiutare a effettuare eventuali regolazioni riguardola velocità dilavoro, la pressione del gas, la posizione e la distanza dei bruciatori dal terrenoe dalle piante.

Il pirodiserbo ha un’efficacia diversa secondo la specie infestante ed il suo stadio di sviluppo.

In generale, la sensibilità massima al pirodiserbo si ottiene quando le infestanti sono ad uno stadio vegetativo non avanzato, all’incirca tra la seconda e la terza foglia vera. L’effetto è migliorato da giornate calde e asciutte, leggermente ventilate, in cui il terreno sì presenta secco e con piante non umide (ad esempioper effetto della rugiada). Le specie più sensibili sono le dicotiledoni piuttosto che le monocotiledoni e le specie perenni. Queste ultime non sono danneggiate da un singolo trattamento. In tal caso conviene eventualmente intervenire più volte con passaggi rapidi, piuttosto che una volta sola in modo molto lento.

Epoche di intervento

Il pirodiserbo può essere effettuato, a tutto campo o localizzato (sulla fila o nell’interfila), sia in «pre» (semina, emergenza o trapianto) che in «post» (emergenza o trapianto).

Interventi di "pre"

È l’epoca di intervento più praticata nelle aziende biologiche.

Se eseguito prima dell’impianto della coltura possono servire anche nel caso sia stata adottata la falsa semina.

In pre-emergenza è particolarmente adatto per le colture con un tempo di germinazione molto lungo.

Nel caso di localizzazione, i1 trattamento può essere fatto sia sulla fila per una larghezza di circa 10-15 cm, che nell’interfilare.

Interventi di "post"

Generalmente è praticabile solo in modo localizzato nelle interfile della coltura.

Per pochissime specie colturali, quali carota e cipolla, e limitatamente ai primissimi stadi fenologici, l’intervento può essere effettuato anche sulla fila di semina.

Sensibilità al calore di alcune infestanti

Sensibili solo in fase di dicotiledoni emersi

Polygonum aviculare L.

Lamium purpureum L.

Brassica rapa L. var. L. var. sylvestris

Sinapis arvensis L.

Viola arvensis Murray

Sensibili dalla fase dicotiledonale fino a due foglie vere

Matricaria discoidea DC.

Chrysanthemum segetum L.

Polygonum lapathipholium L.

Polygonum persicaria L.

Capsella bursa-parsoris (L.) Medicus

Solanum nigrum L.

Senecio vulgaris L.

Sensibili dalla fase dicotiledonale fino a quattro foglie vere

Tripleurospermum inodorum (L.) C.H. Schltz

Sensibili dopo lo stadio di quattro foglie vere

Chenopodium album L.

Stellaria media (L.) Vill.

Galium aparine L.

Urtica urens L.

Fumaria officinalis L.

Geranium spp.

Erodium cicutarum (L.) L’Her.

Tolleranti per la capacità di ricaccio

Agropyron repens (L.) Beauv.

Urtica dioica L.

Poa annua L.

Aegopopodium podagraria L.

Cirsium arvense (L.) Scop.

Myosotis arvensis (L.) Hill.

Pacciamatura

Associata anche alla sarchiatura tra le file, la pacciamatura costituisce un ottimo metodo di controllo della flora spontanea. In questo caso, si ricorre o a residui vegetali secchi (residui colturali o di piante spontanee) oppure a film sintetici neri. Tali materiali consentono, infatti, di non far passare la luce, fattore indispensabile allo sviluppo delle infestanti. È stato, infatti, verificato che con l’utilizzo di film trasparenti, si ha un notevole aumento della presenza di piante spontanee soprattutto macroterme (Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Cynodon dactylon, Setaria viridis, eccetera). Con i film neri possono essere controllate quasi tutte le specie, ad eccezione di Cynodon dactylon che, peraltro, presenta un limitatissimo accrescimento, Cyperus spp., Equisetum arvense e Phragmites communis infestanti, queste ultime, che riescono anche a perforare il foglio.

Ulteriori vantaggi si potrebbero avere con film fotoselettivi che assorbendo gran parte della radiazione visibile impediscono, come quelli neri, lo sviluppo delle piante infestanti; contemporaneamente fanno passare le radiazioni infrarosse corte e quindi determinano un riscaldamento del terreno pari a quello indotto dai film trasparenti senza che si verifichi il riscaldamento del materiale di copertura.

Questo è importante per la coltura, poiché ne riceve maggiore precocità e non rischia ustioni al contatto con il foglio. Tra i film fotoselettivi si segnalano quelli di colore grigio, bruno violetto e verde.

Riguardo alla tecnica da utilizzare, prima di sistemare i film è opportuno eliminare l’infestazione presente in quanto, dai fori riservati alle piantine, le infestanti possono comunque fuoriuscire e diventare assai competitive e dannose; a tal fine, oltre che un’erpicatura, è possibile effettuare un pirodiserbo.

È inoltre possibile utilizzare la pacciamatura con film trasparenti per stimolare anticipatamente in una zona del campo la crescita delle infestanti. Questo consente all’operatore di sapere in anticipo qual’è l’infestazione potenziale presente nell’appezzamento e, quindi, di prevedere in tempo le tecniche di controllo e gestione.

Solarizzazione

La solarizzazione è una tecnica di trattamento termico del terreno che sfrutta l’energia solare. Inizialmente, è stata ideata per controllare malattie di origine fungina, mentre successivamente se ne sono visti i vantaggi anche relativamente al controllo di infestanti e nematodi.

Tale tecnica consiste nel ricoprire il terreno con un film plastico trasparente durante il periodo estivo, per una durata di 3-4 settimane. Così facendo, rispetto al terreno nudo, la presenza del film determina un innalzamento della temperatura del terreno, soprattutto nei primi 10 cm, che raggiunge massime anche di 40 °C. Al fine, comunque del contenimento delle infestanti, non sembra avere notevole importanza la temperatura massima, quanto piuttosto il totale di ore con temperature al di sopra di una soglia critica. A questo riguardo, va tuttavia ricordato che il raggiungimento di una soglia di temperatura non sufficiente a devitalizzare i semi, potrebbe addirittura determinare un incremento della germinazione di questi.

Per ottenere un buon grado di efficacia con questa tecnica, è necessario che il terreno sia sufficientemente umido e che il film plastico sia mantenuto per almeno un mese.

Tabella 1. Infestanti suscettibili alla solarizzazione

Invernali |

Estive |

Perennanti |

Anagallis cerulea |

Abutilon theophrasti |

Convolvulus arvensis |

Avena fatua |

Amaranthus spp. |

Cynodon dactylon |

Capsella bursa-pastoris |

Chenopodium spp. |

Equisetum spp. |

Hordeum leporinum |

Cyperus spp. |

Plantago spp. |

Lactuga seriola |

Datura stramonium |

Sorghum halepense |

Lamium amplexicaule |

Digitaria sanguinalis |

|

Mercurialis annua |

Echinochloa crus-galli |

|

Phalaris brachistachis |

Eleusine indica |

|

Phalaris paradoxa |

Orobanche spp. |

|

Raphanus raphanistrum |

Polygonum persicaria |

|

Senecio vulgaris |

Portulaca oleracea |

|

Sinapis arvensis |

Setaria glauca |

|

Sinapis arvensis |

Solanum nigrum |

|

Sonchus oleraceus |

|

|

Stellaria media |

|

|

Urtica urens |

|

|

lotta biologica alle infestanti

La lotta biologica si può attuare mediante insetti (entomo-diserbo) o crittogame (mico-diserbo) che distruggono o danneggiano una o più specie infestanti.(tab. 43). Può essere di tipo diretto, quando si introducono i nemici naturali, e di tipo indiretto, qualora si favorisca il moltiplicarsi di loro agenti patogeni o si renda l'infestante più suscettibile ad essere da quelli danneggiata (ad es. concimazione azotata all'Opuntia spp.); inoltre, a seconda della strategia impiegata può essere distinta in classica ed inondativa.

Strategia classica: consiste nell'introduzione di organismi esotici in aree dove piante, introdotte incidentalmente ed in assenza di nemici naturali, sono divenute infestanti.

Risale al 1870 il primo esempio di questo tipo di lotta mediante funghi; fu attuato in Australia introducendo un ceppo italiano di una ruggine, la Puccinia chondrillina per il contenimento della Chondrilla juncea.

Strategia inondativa: viene attuata utilizzando organismi indigeni e/o esotici,sotto forma di prodotti commerciali che sono denominati "micoerbicidi". Il primo di questi è stato commercializzato nel 1981 con il nome di Devine ed è un formulato liquido contenente spore di Phytopthora palmivora, specifico per Morrenia odorata. In questi ultimi anni si stanno facendo numerosi studi sulle possibilità di sviluppare la lotta biologica isolando sostanze biocide di tipo ed origine diversa.

Pur essendo molto pulita, la lotta biologica presenta attualmente dei limiti, alcuni dei quali possono essere così sintetizzati:

1) si potrà risolvere il problema di un limitato numero di specie;

2) l'impiego dei micoerbicidi è limitato ad aree definite dove esistono malerbe sensibili, colture non sensibili e condizioni di sviluppo del fungo;

3) l'eliminazione delle malerbe può essere tardiva cioè quando questa ha già espletato il suo danno;

4) non è ancora così perfezionata da poter essere utilizzata su vasta scala;

5) gli ambienti che meglio si prestano sono le isole, dove per la limitatezza della superficie è più facile controllare i vantaggi e gli svantaggi, le aree incolte o quelle con un basso coefficiente di antropizzazione, quelle dove l'economia umana è più semplice e dove qualunque altro mezzo di lotta non sarebbe economicamente conveniente;

- le piante annuali sono piuttosto difficili da contrastare, in quanto le condizioni ambientali che possono influenzare il potenziale di emergenza ed il fatto che comunque una certa parte dei semi rimane quiescente nel terreno non permettono ai fitofagi in particolare di conservare adeguatamente una massa d'urto sufficiente al contenimento dell'infestazione.

L'INERBIMENTO DEL TERRENO NELLE COLTURE ARBOREE

VANTAGGI DELLA NON LAVORAZIONE

- diminuisce l’erosione derivante dalla pioggia negli arboreti situati in pendio;

- evita la formazione della “suola” che è spesso causa di asfissia radicale;

- non determinando l’ossidazione della sostanza organica, provoca un miglioramento, anche se parziale, della struttura del terreno e del suo stato nutritivo;

- migliora lo sviluppo degli apparati radicali degli alberi che, non subendo più tagli e lesioni, possono svilupparsi anche negli strati più superficiali del terreno, i quali sono quelli solitamente più ricchi di nutrienti, e sfruttare anche l’acqua derivante da piogge di modesta entità;

- riduce l’incidenza di fisiopatie come la clorosi ferrica, perchè è minore la quantità di calcare attivo che entra nella soluzione circolante del terreno.

L'INERBIMENTO

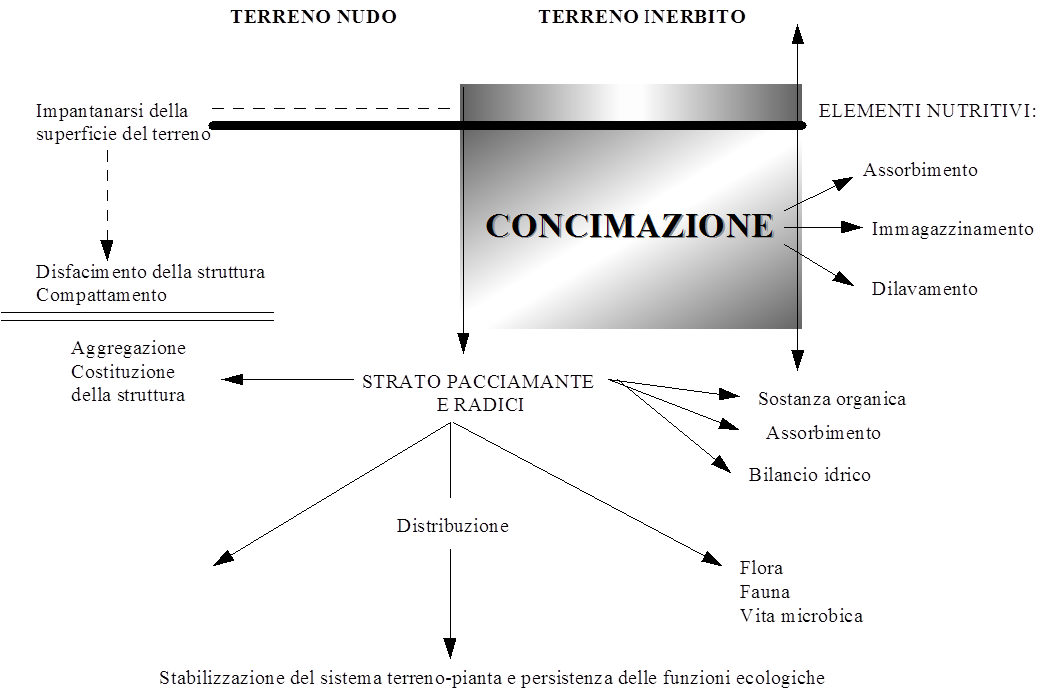

E’ un metodo di conduzione del terreno nel quale l’arboreto “convive” (è consociato) con una copertura vegetale, naturale o artificiale, che viene periodicamente controllata. Esso si propone come metodo alternativo, ecologico ed economico di conduzione del suolo in quanto, se ben gestito, può svolgere un ruolo equilibratore di tutti i fenomeni fisici, chimici e biologici che ruotano attorno al sistema terreno-pianta

TIPOLOGIE DI INERBIMENTO

1) In base alla composizione

della cotica erbosa : naturale ed artificiale

______________________________

2) In funzione della durata : permanente e temporaneo

______________________________

3) A seconda dell’entità della

superficie inerbita : totale e ad interfilari

|

Inerbimento naturale

Consiste nel lasciare insediare liberamente la flora spontanea, che verrà poi controllata, quando la sua presenza viene ritenuta non più utile e/o dannosa per la coltura, mediante periodici o con la trinciatura.

Inerbimento artificiale

La flora infestante viene controllata mediante la costituzione di una copertura artificiale ottenuta seminando delle specie desiderate, a ciclo annuale o poliennale, che consentono rispettivamente di ricoprire il terreno temporaneamente o in modo permanente.

Inerbimento artificiale temporaneo

Consiste nel seminare un erbaio, solitamente costituito da una specie, che:

- copra rapidamente la superficie del suolo;

- sia competitiva con la flora spontanea;

- produca una biomassa consistente.

Specie utilizzabili nella pratica dell’inerbimento artificiale temporaneo

Nome volgare |

Nome scientifico |

Biomassa prodotta (Kg/ha) |

Graminacee |

||

Loiessa |

Lolium multiflorum |

40-50 |

Segale |

Secale cereale |

100-150 |

Leguminose |

||

Veccia comune |

Vicia sativa |

100-150 |

Veccia vellutata |

Vicia villosa |

30-45 |

Trifoglio alessandrino |

Trifolium alexandrinum |

30-40 |

Trifoglio sotterraneo |

Trifolium subterraneum |

30-50 |

Favino |

Vicia faba minor |

30-40 |

Pisello |

Pisum arvense |

100-150 |

Lupino amaro |

Lupinus spp. |

150-200 |

Cicerchia |

Lathyrus sativus |

150 |

Crucifere |

||

Senape bianca |

Sinapis alba |

15-30 |

Ravizzone |

Brassica campestris |

15-30 |

Rapa invernale |

Brassica rapa |

15-30 |

Rafano oleifero |

Raphanus sativus |

15-30 |

Altre famiglie |

||

Facelia |

Phacelia tanacetifolia |

10-20 |

Grano saraceno |

Fagopyrum esculentum |

70-100 |

Consociazioni |

||

Segale + Veccia vellutata |

125 + 45 |

|

Orzo vernino + veccia vellutata |

112- 45 |

|

Il trifoglio sotterraneo

Ideale per le regioni meridionali in quanto:

- accumula biomassa (30-50 Kg/Ha di azoto) nel periodo più critico per gli effetti negativi dell’erosione ;

- interra il seme e muore quando iniziano le carenze idriche; non entra, perciò, in competizione con le piante, anzi contribuisce, specialmente se sfalciata, alla tesaurizzazione dell’umidità del terreno.

Inerbimento artificiale permanente

E’ una pratica che è proponibile in condizioni pedoclimatiche e colturali caratterizzate da elevate disponibilità idrico-nutrizionali.

Il prato deve possedere le stesse caratteristiche indicate per l’inerbimento naturale ed, inoltre:

- bassa manutenzione;

- resistenza al calpestamento;

- equilibrio autonomo con l'ambito pedoclimatico;

- moderata concorrenza idrico-nutrizionale verso la pianta coltivata;

- capacità di smaltimento di eccessi idrici.

Principali caratteristiche delle specie da inerbimento permanente

Specie |

Caratteristiche principali |

Varietà |

Lolium perenne |

rapido insediamento, durata limitata |

Apollo, Bacredo, Barrage, Elka. |

Poa pratensis |

Longeva, resistente al calpestio |

Barcellona, Baron, Geronimo, Geronimo, Limousine. |

Festuca rubra |

Scarse esigenze idriche e nutrizionali |

Bargena, Clip, Ensylvia,Barcrown, Bastide, Manoir, Banner, Soprano. |

Festuca ovina (subsp. Duriuscula, tenuifolia) |

(come per F. rubra) |

Barreppo, Barfina, Clio, Barok. |

Festuca arundinacea |

Resistente al calpestio ed alla siccità |

Arminda, Barfelix, Eldorado, Silverado. |

Trifolium repens |

Rapido insediamento |

Barbian, Huia. |

EFFETTI DELL’INERBIMENTO SUL TERRENO

Effetti positivi :

- Riduzione dell’erosione.

- Aumento della sostanza organica.

- Miglioramento dello stato nutritivo del terreno.

- Miglioramento della struttura del terreno.

- Aumento della capacità di ritenzione idrica almeno nei primi 20-30 cm del profilo.

- Aumento della portanza del terreno.

Effetti negativi:

- Consumo idrico più elevato, in media, di circa il 20-30%, secondo le condizioni pedoclimatiche, rispetto ai terreni lavorati.

- Sottrazione di elementi nutritivi (soprattutto azoto) alla pianta coltivata, limitatamente ai primi 3-4 anni.

- EFFETTI DELL’INERBIMENTO SULLA PIANTA

1) Riduzione, in alcuni casi, della cascola di pre-raccolta.

2) Miglioramento di alcune caratteristiche dei frutti quali il colore dell’epicarpo, la conservabilità e la resistenza a certe alterazioni fisiologiche (butteratura amara e marciumi).

- Possibilità di sfruttare la competizione del prato per riequilibrare impianti arborei troppo vigorosi, specialmente durante le fasi più delicate del ciclo vegetativo (allegagione, maturazione).

- EFFETTO DELL’INERBIMENTO SUL CONTENUTO DI SOSTANZA ORGANICA DEL TERRENO

|

Contenuto di sostanza organica del terreno (%) |

|

Profondità |

inerbito |

lavorato |

0-15 |

3,5 |

1,9 |

5-10 |

1,9 |

1,6 |

10-15 |

1,3 |

1,4 |

15-20 |

0,8 |

0,9 |

BIBLIOGRAFIA

Gabriel Guet - Agricoltura biologica mediterranea: guida pratica ad uso professionale con la partecipazione del G.R.A.B. - Edagricole, Bologna -1997.

Del Fabro Adriano - Controllo ecologico delle erbe infestanti / Demetra, Sommacampagna (VR)

Covarelli Gino - Principi di controllo della flora infestante. – Edagricole, 1995

Ferrero Aldo e Casini Paolo – Mezzi di lotta non chimici. In Malerbologia - Catizone Pietro e Zanin Giuseppe – Patron Editore, Bologna – 2001.

Fonte: http://frumed.files.wordpress.com/2009/03/dispensa-generale.doc

Sito web da visitare: http://frumed.files.wordpress.com

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

Nota : se siete l'autore del testo sopra indicato inviateci un e-mail con i vostri dati , dopo le opportune verifiche inseriremo i vostri dati o in base alla vostra eventuale richiesta rimuoveremo il testo.

Parola chiave google : Come rimuovere gestire la flora infestante malerba o erba infestante tipo file : doc

Come rimuovere gestire la flora infestante malerba o erba infestante

Visita la nostra pagina principale

Come rimuovere gestire la flora infestante malerba o erba infestante

Termini d' uso e privacy