I maremoti

I maremoti

I maremoti (tsunamis): che cosa sono?

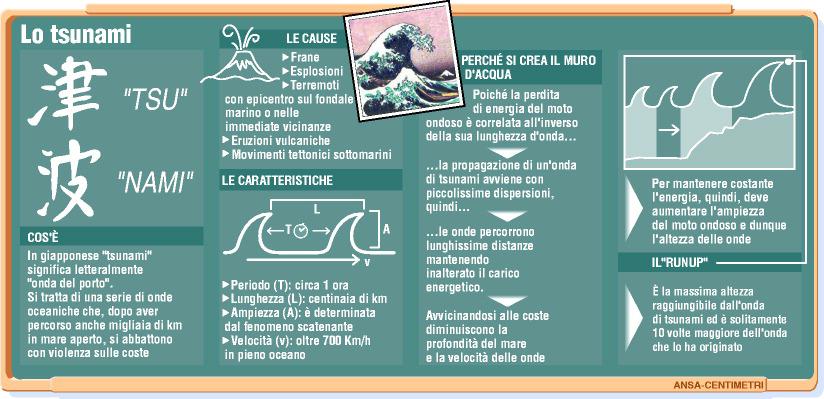

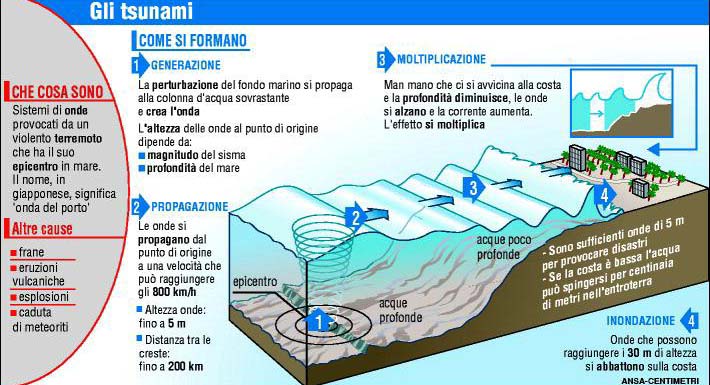

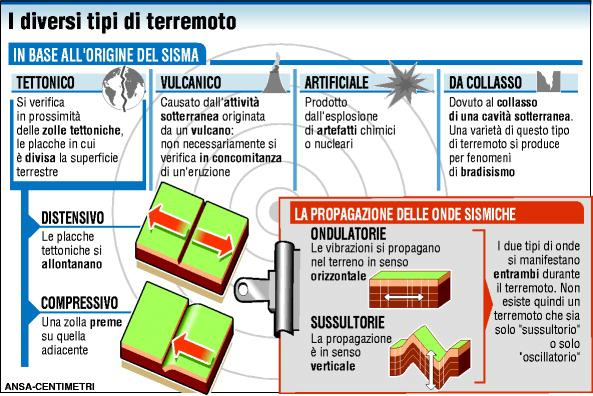

I maremoti sono onde lunghe, con periodi compresi tra 5 e 60 minuti (mediamente 15-20 min), generate impulsivamente per lo spostamento della massa d'acqua e che, avvicinandosi alla costa, possono raggiungere altezze molto elevate. La comunita`scientifica internazionale ha unanimemente adottato il termine tsunami, dal giapponese "tsu"=porto e "nami"=onda (onde di porto), per indicare il fenomeno dei maremoti. Gli tsunami sono causati, nella maggior parte dei casi, da terremoti sottomarini o in prossimita` della costa e, meno frequentemente, da frane sottomarine o aeree, da eruzioni vulcaniche e, raramente, dall'impatto di meteoriti nell'acqua. Non tutti i terremoti sottomarini sono in grado di generare maremoti. Perche`questo si verifichi occorre che il terremoto abbia una profondita` focale non troppo elevata, una magnitudo rilevante e, soprattutto, abbia un meccanismo focale che provochi uno spostamento verticale del fondo marino in grado di mettere in moto la massa d'acqua sovrastante. Anche le frane sottomarine, con scivolamento di sedimenti (spesso attivato da terremoti), possono modificare l'equilibrio della massa d'acqua e produrre uno tsunami, cosi` come la caduta in acqua di grossi blocchi rocciosi o di sedimenti in caso di frane aeree. Talvolta violente eruzioni vulcaniche sottomarine possono creare una forza impulsiva che sposta la colonna d'acqua e genera il maremoto. Inoltre tsunami di origine vulcanica possono essere dovuti allo scivolamento in mare di masse di materiale lavico incandescente lungo i fianchi ripidi del vulcano. Da un punto di vista fisico le onde di maremoto sono caratterizzate da lunghezze d'onda (distanza tra due creste) molto elevate, dell'ordine delle decine o centinaia di chilometri, quindi molto grande rispetto alla profondita` dell'acqua in cui viaggiano, anche in aperto oceano. Questa caratteristica fa si che le onde di maremoto si comportino come "onde in acque basse" (shallow water waves). Queste onde viaggiano ad elevata velocita` in mare aperto, raggiungendo anche i 700-800 km/ora, e sono in grado di propagarsi per migliaia di chilometri conservando pressoche` inalterata la loro energia ed essendo quindi in grado di abbattersi con eccezionale violenza anche su coste molto lontane dal punto di origine. Le onde di tsunami, che in mare aperto passano spesso inosservate per la loro scarsa altezza, quando si avvicinano alla costa subiscono una trasformazione: la loro velocita`si riduce (essendo direttamente proporzionale alla profondita' dell'acqua) e di conseguenza l'altezza dell'onda aumenta, fino ad arrivare a raggiungere anche alcune decine di metri quando si abbatte sulla costa. L'altezza e l'impatto delle onde sulla costa e` funzione di molti parametri. Infatti, oltre alla profondita` dell'acqua anche la topografia del fondale marino e le caratteristiche della costa, come la presenza di insenature, golfi, stretti, o foci di fiumi che possono produrre effetti di amplificazione, giocano un ruolo determinante. Talvolta il maremoto si manifesta con un fenomeno di iniziale ritiro delle acque (regressione) che lascia in secco i porti e le navi per breve tempo. In realta` questo rappresenta l'arrivo del cavo dell'onda ed e', pertanto, un fattore determinante che preannuncia l' arrivo del la successiva cresta e la conseguente inondazione (ingressione). Lo tsunami che raggiunge la costa puo` apparire simile ad una marea che cresce e decresce rapidamente, sollevando il livello generale dell'acqua anche di molti metri; o si puo` presentare come un treno di onde, delle quali la prima non necessariamente e` la maggiore; oppure si presenta come un vero e proprio muro d'acqua e, in questi casi, l'impatto delle onde di tsunami sulla costa e` molto spesso devastante. Dopo l'inondazione, quando un'onda di tsunami si ritira (draw down) tende a trascinare con se tutto quello che ha incontrato nel suo percorso sulla spiaggia e a lasciare sul terreno acqua e detriti che formano depositi che sono importanti per ricostruire l'ingressione la massima quota raggiunta dall'onda (runup). I maremoti sono un fenomeno molto importante e spesso sottovalutato, in grado di produrre danni ingenti e perdita di molte vite umane. Fortunatamente i maremoti catastrofici sono eventi rari, tuttavia tsunami rilevanti e di entita` minore colpiscono spesso nel mondo. In particolare l'area del Pacifico e`quella nella quale questi fenomeni sono piu`frequenti e disastrosi, con onde in grado di attraversare l'intero Oceano Pacifico in meno di 24 ore. La regione del Giappone-Taiwan rappresenta l'area piu`attiva, dove si genera circa il 30% del totale degli tsunami del Pacifico, anche se non tutti sono distruttivi. Nel 1896 un forte maremoto in Giappone ha provocato 27.000 morti ma il piu` forte e` quello seguito al terremoto del Cile del maggio 1960, che ha causato oltre 1000 vittime nelle coste cilene. Lo tsunami ha poi raggiunto le coste delle isole Hawaii con ingenti danni e vittime e si e` propagato fino in Giappone attraversando il Pacifico in 22 ore e provocando oltre 150 vittime. Nel marzo del 1964 un altro violento tsunami fu prodotto in Alaska, con poche vittime ma con onde che si propagarono sino alle coste della California. Anche il Mediterraneo e` stato interessato nei secoli da eventi di tsunami, sia distruttivi che di minore entita`, principalmente lungo le coste della Grecia e dell'Italia. Il maremoto in assoluto piu` devastante e` stato quello prodotto dal collasso della caldera del vulcano Santorini, circa nel 1400 a.C. dove l'esplosione ha prodotto il collasso della caldera con onde stimate tra 50-90 m. di altezza. Il maremoto si propago` con una velocita` di oltre 300 km orari e in pochi minuti raggiunse le coste della Turchia meridionale. Meno di tre ore dopo la Siria, l'Egitto e la Palestina furono devastati dalle onde. Questo evento e`ritenuto essere la possibile causa della scomparsa della civilta` minoica. Per quanto riguarda le coste italiane, il maremoto piu` disastroso e` quello seguito al terremoto di Messina del dicembre 1908. Il terremoto distrusse totalmente le citta` di Messina e Reggio Calabria ed un violento tsunami segui` la scossa principale, causando ingenti danni e centinaia di vittime, con onde che raggiunsero i 13 m di altezza sulle coste calabre, a Pellaro e 11,70 m a S.Alessio, sulle coste della Sicilia. L'ultimo maremoto italiano e`quello avvenuto a Stromboli (Isole Eolie) il 30 Dicembre 2002, causato dallo scivolamento (prevalentemente sottomarino) di un enorme massa di materiale vulcanico alla Sciara del Fuoco.

Fonte: http://www.maella.it/Download/Eventi%20naturali%20-%20I%20maremoti.doc

I maremoti

Tsunami, l'onda assassina

Può viaggiare a 750 Km/h

Gli tsunami, dette anche "onde killer", che hanno causato la tragedia nel Sud-Est asiatico, sono caratterizzati, al largo, da una grande lunghezza d'onda e da una bassa altezza d'onda. Quando arrivano sottocosta la lunghezza d'onda diminuisce (le creste d'onda si ravvicinano) e l'altezza d'onda cresce enormemente. Si manifestano improvvisamente e sono spesso preceduti dal ritirarsi del mare, fino a livelli minimi.

La curiosità della gente che si precipita sulla spiaggia per vedere questo strano fenomeno, è tra le maggiori cause di morte, in quanto, in pochi minuti l'onda in avvicinamento, arriva ad altezze eccezionali, anche diverse decine di metri a seconda della profondità dei fondali e della loro natura.

Gli tsunami sono provocati da terremoti sottomarini o dallo scontro di due blocchi crostali, eccezionalmente dalla caduta di meteoriti o frane sottomarine e vanno distinti dalle onde di marea e dalle onde di vento, in quanto le prime increspano la superficie, anche con onde che possono raggiungere trenta metri, ma sono poco profonde; le seconde, provocano correnti sottomarine profonde e onde anche piuttosto alte che, però, sono generate dall'attrazione gravitazionale della Luna o del Sole.

Queste spaventose onde killer quando sono al largo sono quasi "invisibili", al massimo possono alzarsi dalla superficie marina di un metro, spesso raggiungono una lunghezza, o fronte, in pieno oceano, anche di 800 km e viaggiano anche a 750 km/h. Date queste caratteristiche queste onde sono state chiamate dai giapponesi tsu-nami, onda di porto, e cioè un'onda capace di attraversare silenziosamente gli oceani per poi alzarsi mostruosamente in vicinanza delle coste.

Gli tsunami degli ultimi anni

Negli anni 90 si sono verificati ben dieci tsunami devastanti che hanno causato tra le 4000 e le 5000 vittime, l'ultima avvenuta in nuova Guinea nel 1998 sulle coste di Papua Nuova Guinea e, come tutte le altre, è stata causata da collisioni fra zolle tettoniche lungo il perimetro dell'Oceano Pacifico. Negli anni 90, gli altri tsunami sono stati:

2 settembre 1992, Nicaragua, altezza d'onda (hO) 10 m. vittime 170;

12 dicembre 1992 Isola di Flores hO 26 m. vittime 1000;

12 luglio 1993 Okushiri, Giappone hO 31 m vittime 239;

14 novembre 1994 Isola di Mindoro hO 7 m vittime 49;

2 giugno 1994, Giava orientale hO 14 m. vittime 238;

9 ottobre 1995 Jalisco Messico hO 11 m vittime 1;

1 gennaio 1996 Isola di Sulawesi hO 3,4 m vittime 9;

17 febbraio 1996 Irian Jaya hO 7,7 m. vittime 161;

17 luglio 1998 Papua Nuova Guinea hO 15 m. vittime 2200.

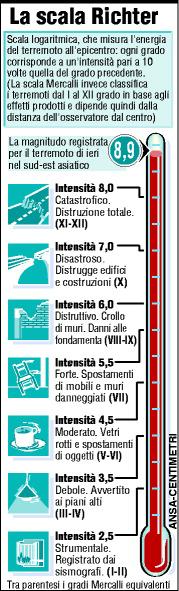

Sisma come milioni di atomiche

Intensità pari al 9° grado Richter

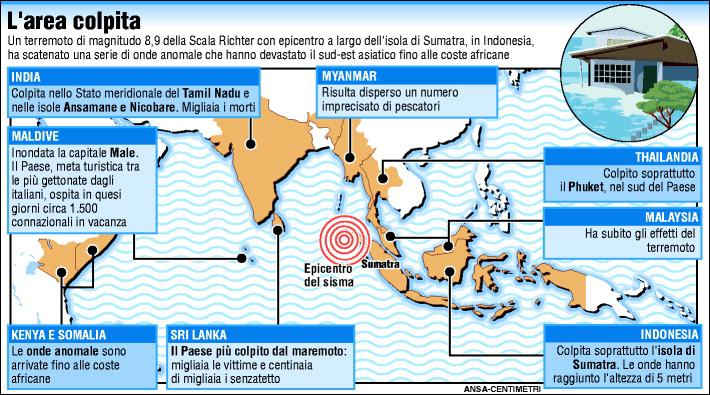

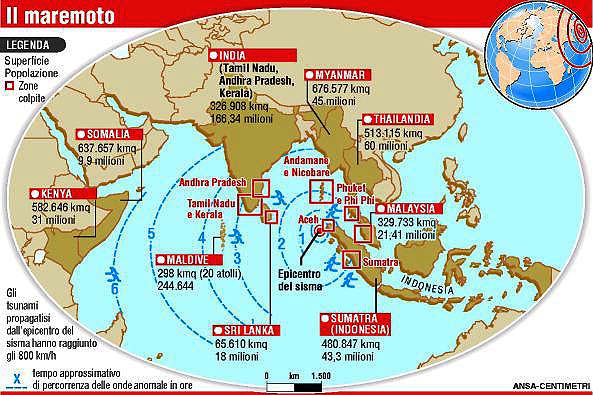

Il sisma che ha colpito l'Oceano Indiano è stato del nono grado sulla scala Richter. Si tratta del quarto maggior sisma, per intensità, dal 1990 ad oggi. Gli esperti paragonano l'energia liberata dal sisma a quella di un milione di atomiche. L'onda anomala è arrivata fino alla Somalia e al Kenya, a 6 mila km dall'epicentro. Se il terremoto si fosse verificato 250 km più a ovest, le onde avrebbero del tutto sommerso le isole Maldive.

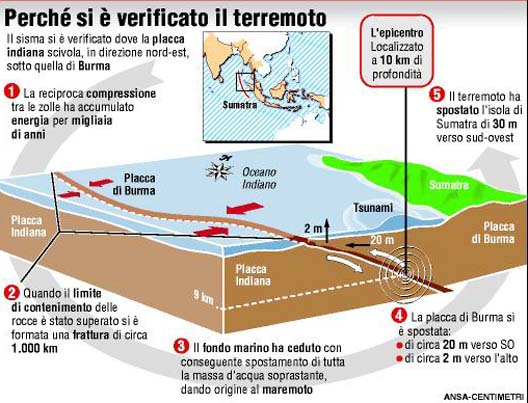

Tutto è cominciato con una "frizione" lungo i due lembi di una lunghissima faglia sottomarina che si è sviluppata a Nord Ovest dell'isola di Sumatra. Uno scatto in avanti che ha liberato nella crosta terrestre un'energia paragonabile a 23 mila esplosioni nucleari del tipo di Hiroshima, e che poi si è trasmessa alle acque dell'Oceano Indiano, provocando sulle zone costiere ondate di oltre quindici metri di altezza.

Gli esperti di geofisica conoscono bene il fenomeno di cui il termine "tsunami" (letteralmente onda del porto in giapponese), riproduce in sintesi tutta la peculiarità: una serie di onde generate da avvallamenti improvvisi sul fondo del mare che si trasferiscono dinamicamente alla massa d'acqua soprastante. Quello che si vede in superficie è quindi l'ultima fase della manifestazione sismica in atto. Man mano che si avvicina alle coste, infatti, lo tsunami riduce la sua velocità, ma dal momento che la sua energia rimane costante l'onda aumenta in altezza. Le onde viaggiano tra gli 800 e i 400 km/h e possono raggiungere l'altezza di decine di metri.

L'origine è quindi lo spostamento lungo l'asse di scorrimento di due enormi placche sottomarine, che hanno come effetto l'innalzamento e la caduta successiva dei fondali marini. In questo caso si è trattato di una frattura che si estende per quasi cento chilometri a Nord Ovest dell'isola di Sumatra, lungo un cordone di isole chiamate Nicobar e Andamane. In questa zona, tra l'oceano Indiano e il Golgo del bengala, si è verificato lo scontro e la placca indiana si è scontrata con quella birmano-cinese, che a sua volta fa parte della più grande placca euro-asiatica.

Lo spostamento si è trasferito istantaneamente alla superficie, dove ha creato una cresta e un avvallamento con un dislivello relativo di alcuni metri e una distanza superiore a dieci chilometri. Quindi una serie di oscillazioni successive hanno creato le onde: dapprima lunghe e regolari, in mare aperto non risultano pericolose per le navi, ma diventano distruttive in prossimità delle coste. La velocità di propagazione di uno tsunami è estremamente variabile: dove il mare è più profondo, 4 o 5 mila metri, il maremoto è più veloce e raggiunge gli 800 chilometri orari, come dire la velocità di crociera di un aereo. Dove il mare è più baso la velocità rallenta, e contemporaneamente produce l'innalzamnto dell'onda "in frenata".

"E' mancato il sistema d'allerta"

Un esperto americano punta il dito

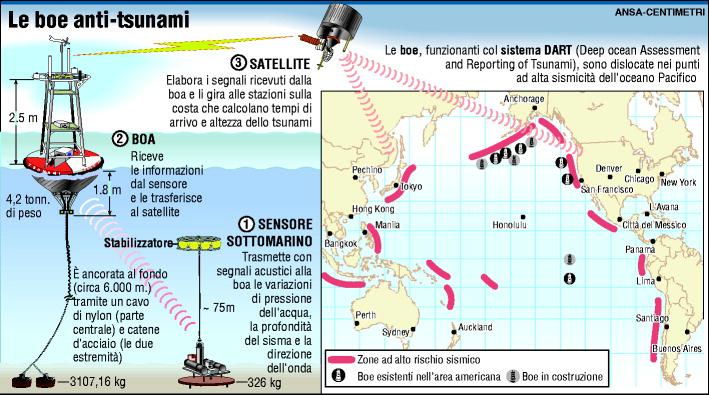

Un esperto dello Us Geological Survey ne è certo. Si poteva salvare la vita a gran parte delle migliaia di persone morte per le ondate che sono seguite al terremoto in Asia con un sistema di allarme sugli tsunami come quelli attivi nel pacifico. Nessuno dei paesi colpiti, tra cui India, Thailandia, Indonesia, e Sri Lanka, aveva un istema di allerta capace di mettere in guardia la popolazione sul pericolo in arrivo e indurla a spostarsi verso l'interno.

Vista la rarità del fenomeno degli tsunami nell'oceano Indiano, secondo Waverly Person dello Us Geological Survey, la gente difficilmente pensa di mettersi in salvo ritirandosi dalla costa se avverte un terremoto, ma le cose avrebbero potuto andare diversamente con un sitema di allerta efficace. Per l'esperto si tratta di una lezione per i governi dei paesi colpiti.

Viene così alla luce che gli scienziati statunitensi hanno tentato invano di avvertire i colleghi dell'Asia meridionale che un maremoto stava per investire le loro coste immediatamente dopo il violentissimo sisma. Lo ha rivelato il direttore del centro di allerta, maremoti per la regione del Pacifico. Del resto non esiste un sistema istituzionalizzato di allerta nelle zone interessate, perché catastrofi di questo genere si producono circa una volta ogni settecento anni, ha spiegato Charles McCreery, direttore dell'Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica a Honolulu.

Pochi istanti dopo che gli strumenti avevano registrato la violentissima manifestazione tellurica, McCrery e i suoi collaboratori si sono messi in contatto telefonico con l'Australia, poi con i loro referenti nella Marina militare statunitense, con diverse ambasciate americane e infine con il dipartimento di Stato. Ma non sono stati in grado di avvertire i Paesi interessati del pericolo imminente, perché nessuno di questi paesi dispone di un sistema istituzionalizzato di allarme.

Un sistema d'allarme come quello istituito lungo la faglia del Pacifico avrebbe potuto risparmiare migliaia di persone dal maremoto, secondo gli esperti del servizio geologico statunitense. Gli Stati Uniti ne hanno allestiti nelle Hawaii e in Alaska e sono gestiti dal Geological Survey e dal Noaa. Ma nessuna di queste strutture vigila sulla regione dell'Oceano Indiano.

Questi centri richiedono investimenti ingenti e un impegno sul lungo periodo per gestire una rete di comunicazione attiva ventiquattr'ore su ventiquattro, capacità operative, fromazione del personale, ha spiegato l'esperto.

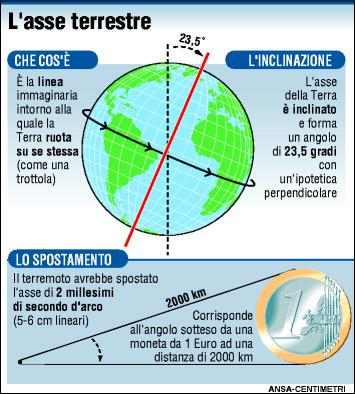

Maremoto sposta l'asse terrestre

Lo sostiene l'Agenzia spaziale italiana

Il catastrofico sisma del 26 dicembre è stato talmente violento da modificare in modo considerevole l'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre. La conferma arriva dai dati raccolti dai ricercatori del Centro di Geodesia Spaziale dell'Agenzia spaziale italiana di Matera. "Si tratta di risultati preliminari - ha detto Giuseppe Bianco, direttore del centro Asi - che indicano uno spostamento lineare di 5-6 cm lungo la direzione dell'epicentro del terremoto".

I numeri, dunque, sembrano confermare quelle che inizalmente erano soltanto delle voci. Il terribile terremoto nell'Oceano Indiano avrebbe causato uno spostamento dell'asse di rotazione terrestre pari a circa 2 millesimi di secondo d'arco (l'angolo sotteso da una moneta da 1 Euro ad una distanza di 2000 km). Tecnicamente parlanto, la forte scossa avrebbe modificato l'assetto linearmente di 5-6 cm proprio lungo la direzione dell'epicentro del terremoto che ha scatenato il maremoto nel Sud-Est asiatico.

La scoperta è stata resa possibile grazie all'elaborazione in tempo reale dei dati prodotti dalla rete mondiale di telemetria laser satellitare, della quale l'osservatorio lucano è uno dei capisaldi fondamentali. Da una prima analisi i ricercatori non segnalano invece alcun effetto lungo la direzione del meridiano di Greenwich.

Nel frattempo l'elaborazione delle informazioni continua a ritmo serrato in collaborazione con il Prof. Roberto Sabadini dell'Università di Milano. L'obiettivo congiunto degli istituti è quello di verificare l'effetto prodotto dal sisma su altri parametri terrestri, come la posizione del centro di massa e la forma del campo di gravità

Della stessa opinione non è invece il geologo del Cnr Mario Tozzi che, in merito all'ipotesi di uno spostamento dell'asse terrestre, fa notare come una cosa del genere non si verificò nemmeno dopo il sisma di 40 anni fa in Cile, che fu di proporzioni paragonabili a quello che ha sconvolto l'Asia.

Il terremoto ha cambiato la Terra

Gli effetti della scossa asiatica

Il terremoto del 26 dicembre 2004 non verrà ricordato solo per la terribile tragedia che ha devastato l'Asia causando migliaia di morti, ma anche per un cambiamento epocale che ha mutato la geografia della Terra. Ne sono convinti gli scienziati e lo confermano i dati. Dopo il sisma, infatti, il nostro pianeta avrebbe non solo cambiato il suo assetto con uno spostamento dell'asse di rotazione di 6 centimetri, ma avrebbe anche innalzato la catena dell'Hymalaya, ridotto la durata del giorno di tre microsecondi e, infine, modificato la topografia delle isole Andamane e Nicobar.

Tecnicamente parlando, si tratterebbe di cambiamenti epocali che, affermano i ricercatori, non influenzeranno però le stagioni, il clima, la flora e la fauna. "Una scossa così forte come quella che si è registrata - ha spiegato il sismologo Enzo Boschi - ha provocato una redistribuzione della massa al suo interno, ma non è un fenomeno particolarmente importante dal punto di vista delle conseguenze pratiche come il cambiamento del clima".

Molto rilevanti dal punto di vista scientifico, nel dettaglio le mutazioni della Terra causate dal terremoto riguardano invece alcuni parametri numerici che sottolineano la forza e la potenza del sisma che ha devastato l'Asia. Noto fino dal 1875, ad esempio lo spostamento dell'asse terrestre in realtà è un fenomeno che sulla Terra si ripete di continuo e che in questo caso ha però subito uno scarto improvviso che potrebbe aiutare a conoscere meglio le dinamiche meccaniche della Terra.

Nessun allarmismo, dunque. "L'asse ha subito uno spostamento di qualche centimetro -ha spiegato al Tempo il professor Antonino Zichichi, direttore del centro "Majorana" di Erice- ma uno spostamento lieve che non comporterà conseguenze pratiche consistenti". Gli fa eco Enzo Boschi, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica: "Dal 26 dicembre la Terra ha un altro asse, che non è più quello di un'ora prima dell'evento sismico. E' ovvio però che il pianeta ha subito ritrovato una situazione di equilibrio dinamico".

Discorso diverso invece per quanto riguarda l'ipotesi di una riduzione della durata delle giornate. Stando a Richard Gross, esperto del Jet propulsion laboratory della Nasa, infatti, il terremoto in Asia potrebbe aver causato un infinitesimale rallentamento della velocità di rotazione della Terra con una conseguente diminuzione delle giornate nell'ordine di tre microsecondi. Su quest'ipotesi, al momento, altri scienziati non si sono ancora pronunciati, ma l'idea sembra plausibile.

Quanto al presunto innalzamento della catena Hymalayana, gli esperti hanno spiegato che il terremoto ha esercitato una forte pressione a margine della placca indiana che spinge verso nord scontrandosi con quella birmana. Nessuno ha saputo stimare il reale innalzamento della catena, ma sul suo probabile cambiamento sono tutti d'accordo.

Per certi, infine, sono dati anche la trasformazione delle coste dell'India e i leggeri spostamenti delle isole Andamana e di Nicobare. Secondo le prime osservazioni, si tratterebbe di slittamenti nell'ordine dei 20-30 metri che costringeranno a ridisegnare le carte gerografiche del pianeta. Il terremoto del 26 dicembre ha cambiato la Terra

Gli animali si sono salvati

Stupore tra le guardie forestali

Mentre continuano le ricerche per le migliaia di persone disperse, le guardie forestali dello Sri Lanka non hanno trovato alcun animale morto. La cosa ha incuriosito molto tutto il personale del Yala National Park, dove le onde giganti dello Tsunami hanno invaso la terra per almeno tre chilometri. Questo parco è la più grande riserva naturale del paese e ospita centinaia di elefenti e diversi leopardi.

" La cosa strana è che non abbiamo registrato la morte di alcun animale" H.D. Ratnayake, vice direttore del Wildlife Department "nessun animale è morto, nessuna lepre o coniglio". A questo proposito, gli esperti confermano la teoria che gli animali possiedono una sorta di sesto senso e sono quindi in grado di prevedere disgrazie e calamità naturali come maremoti, cicloni e tifoni. I cani diventano inquieti e nervosi quando sentono avvicinarsi il pericolo e addirittura possono percepire l’arrivo di un terremoto fino a 48 ore prima. I giapponesi usano le tortore per prevedere scosse terrene, mentre un laboratorio brasiliano sono in grado di pronosticare disastri naturali grazie alla sensibilità di un gatto. Questo spiegherebbe l’assenza di cadaveri animali, in un luogo dove almeno 40 turisti sono annegati.

Tsunami, volontari a rischio mine e ordigni inesplosi

La calamità naturale che ha colpito i migliaia di chilometri di costa sull'Oceano Indiano dall'Asia all'Africa, è uno dei più catastrofici eventi tellurici che ha interessato la terra negli ultimi cento anni. Un terremoto, peraltro, accompagnato da un violentissimo ed estesissimo maremoto che ha distrutto tutto ciò che ha incontrato sulla sua strada.

L'acqua marina ha sicuramente contaminato il territorio. Ha sconvolto le fognature, è entrata a contatto con le falde di acqua potabile, ha lasciato una elevatissima percentuale di sali dannosi fra le zolle delle aree agricole, pregiudicando forse per molti anni futuri la produzione alimentare. La violenza dell'acqua ha sconvolto il terreno, lo ha scavato e arato. Ha trascinato arbusti, sassi e quanto altro normalmente trattenuto dalla terra.

Ma questo non è il solo danno e pericolo futuro che la tragedia ha provocato. Moltissime aree interessate dalla catastrofe naturale, infatti, sono fra quelle censite dalle Nazioni Unite come a rischio per la presenza di mine e ordigni bellici non esplosi (Uxo). Materiale che insieme al fango e ai detriti può essere stato asportato dalla posizione originaria e spostato dovunque l'acqua si è insinuata.

La Somalia, la Cambogia, alcune zone delle stesse Maldive sono fra quelle a maggiore rischio. Fra tutte, però, lo Sri Lanka è quello in cui il problema sicuramente assumerà connotati significativi e incrementerà lo stato di emergenza conseguente ai danni diretti provocati dal maremoto. Il paese, infatti, fin dal 1999 è fra quelli in cui è maggiormente sviluppata l'opera della Mine Action Internazionale per arginare un pericolo grave, se si pensa che ancora nel 2003 si sono verificati 99 incidenti da mina che hanno coinvolto la popolazione civile, con 25 morti e 55 feriti gravi.

Dopo la definitiva cessazione dello stato di belligeranza la comunità internazionale ha iniziato a impegnarsi per affrontare il problema specifico assicurando le risorse economiche perché molte agenzie non governative specializzate in attività di bonifica potessero operare. Molto è stato fatto; circa 1/3 delle aree a rischio è stata bonificata e recentemente il governo dello Sri Lanka ha dichiarato che il paese sarà definitivamente liberato dalle mine e dagli Uxo entro il 2006.

Una previsione sicuramente ottimistica se si pensa che nel tempo è stato posato sul terreno un milione di mine che vanno ad aggiungersi alle centinaia di migliaia di Uxo dovuti ai venti anni di guerra civile terminata appena nel 2001, ma che evidenzia una volontà politica di elevato contenuto morale. Nello stesso tempo, però, conferma come nel paese la specificità del problema abbia una macro dimensione destinata ad assumere connotati molto più gravi dopo i recenti avvenimenti di calamità naturale.

La maggior parte delle mine utilizzate in SRI Lanka sono anti persona e di plastica quindi assolutamente non intaccabili dall'acqua anche salata come quella del mare. L'esercito regolare ha utilizzato mine pakistane P4, cinesi Type 72 e italiane VS50. Le forze non governative hanno impiegato mine direzionali Claymore, mine artigianali Jony in contenitori di legno o antiveicolo sempre di plastica chiamate Amman e derivate dalla MK1. A tutto si aggiunge un numero imprecisato di trappole esplosive (Improvised Explosive Devices - IED) e naturalmente di Uxo.

Da appena un anno - alla fine del 2003 - è stato ultimato il controllo tecnico del territorio (Technical Survey) con l'individuazione e la segnalazione delle aree considerate a rischio. Inoltre, il territorio è stato controllato a tappeto per quantificare l'impatto sociale innescato dalla presenza delle mine e degli Uxo (Impact Survey) con risultati essenziali per stabilire le priorità di bonifica e ottimizzare quindi gli interventi operativi.

Il maremoto in una manciata di secondi ha cancellato e vanificato questi sforzi durati quattro anni per cercare di arrivare alla completa pulizia del territorio, che hanno impegnato consistenti risorse economiche e anche richiesto un impegno umano significativo, se si pensa che fino a oggi ci sono stati circa 40 morti fra gli specialisti di bonifica. Infatti, sicuramente le mine - la maggior parte di plastica - sono state trascinate dalla massa acquosa, tirate fuori dal terreno e portate in luoghi dove prima non c'erano. Insieme a esse bombe e munizionamento non esploso.

Con altrettanta elevata probabilità moltissime delle aree già bonificate non sono più riconoscibili perchè l'acqua ha portato via la prevista segnaletica. Altrettanto per quanto attiene alle zone individuate come pericolose, marcate e recintate per salvaguardare la popolazione in attesa di una bonifica sistematica.

Sicuramente molte di queste mine e Uxo si trovano fra i detriti, forse anche trascinate dall'acqua negli anfratti più impensati, nelle case danneggiate, nei tombini delle fognature, nei pozzi d'acqua. Un pericolo nell'immediato futuro per la popolazione appena si accingerà a rientrare nelle proprie terre da cui il tragico evento naturale le ha scacciate.

Un rischio importante in questo momento per le decine di volontari che si stanno recando sul territorio per portare aiuto, per sgomberare le strade, per cercare di ricostruire. Probabilmente, la maggior parte di costoro non conosce il problema, non sa cosa sia una mina, non è in grado di distinguerla da un sasso o da una scatola per lucido da scarpe. Una realtà che si ripresenta ogni qual volta si è chiamati a intervenire in zone dove gli episodi bellici hanno sconvolto per anni il territorio.

Forse questa contingenza dovrebbe indurre a valutare la necessità di istituzionalizzare cicli formativi a favore di chi è destinato, come possono essere ad esempio gli operatori della Protezione civile, a intervenire in aree colpite da eventi di calamità naturali e collocate fra quelle censite come a rischio per la presenza di Uxo e mine.

Moduli formativi di breve durata, ma incisivi per informare costoro e insegnare loro - operatori della Croce Rossa, volontari delle Organizzazioni non governative, personale della Protezione civile - a muoversi fra il pericolo e a saperlo riconoscere. Insieme a costoro, poi, non sarebbe male pensare di inserire personale professionalmente in grado e attrezzato per affrontare nell'immediato il problema e quanto meno pronto a riconoscerlo e a censirne le dimensioni.

Una mina anti uomo esplode se oggetto di una pressione di 10-15 chilogrammi. Una bomba a mano o da mortaio esplode se colpita violentemente da un oggetto pesante o dalla pala di una macchina escavatrice. In questi giorni chi opera sul territorio si muove fra detriti che possono nascondere le mine, muovono macerie e utilizzano sicuramente escavatori per sgomberarle.

Appena lo scorso anno, proprio in questi giorni, in Iran si è verificato un terremoto che ha sconvolto aree in prossimità o direttamente interessate al percolo di inquinamento post bellico. Allora molti dei volontari di oggi si muovevano fra le macerie, calpestando sassi ma rischiando di calpestare anche mine. In questo momento questi volontari sono in Sri Lanka e corrono lo stesso pericolo dello scorso anno.

L'esperienza di allora non ha insegnato nulla e costoro sono all'oscuro di qualsiasi informazione specifica rimanendo indifesi contro un pericolo peraltro noto a tutti gli Stati firmatari della Convenzione di Ottawa sulla messa a bando delle mine anti persona e protagonisti dal 1997 della Mine Action Internazionale, nonché di peculiare interesse delle Nazioni Unite.

INFORMAZIONI

Uno tsunami è costituito da una serie di onde oceaniche generate solitamente (ma non solo) da terremoti il cui epicentro si trova sul fondale marino o nelle immediate vicinanze e che, dopo aver percorso anche migliaia di chilometri attraversando interi oceani, si abbattono come giganteschi muri d'acqua sulle coste, distruggendo tutto ciò che incontrano sul loro cammino. Il termine è di origine giapponese - può essere tradotto letteralmente come "onda del porto" - e la ragione di tale nome appare in modo lampante proprio se consideriamo i terribili effetti che questo evento provova sulle regioni costiere sulle quali si abbatte. A sinistra è riportato l'ideogramma giapponese che indica il termine tsunami: nella parte superiore il carattere tsu che significa porto e nella parte inferiore il carattere nami, il cui significato è onda. A destra una eloquente immagiune delle devastanti conseguenze dello tsunami del 1946 a Hilo (Hawaii): è la sede di un circolo politico completamente distrutta dall'impeto dell'onda. Nel passato, talvolta, il termine è stato tradotto con "onde di marea", ma tale traduzione è fuorviante. E' certamente vero che la situazione di alta o bassa marea presente nel momento in cui uno tsunami colpisce può influenzare notevolmente la sua azione, ma si tratta di due fenomeni fisici ben distinti e assolutamente non correlati. Il verificarsi delle maree, inoltre, è un evento completamente prevedibile in quanto dipende dall'azione gravitazionale del nostro satellite, mentre uno tsunami non ha tempi prefissati e scadenze ben precise.. A differenza di quanto si verifica per le maree, lo sviluppo di uno tsunami è caratterizzato da un tempo di preavviso molto limitato, e questo non fa che aumentare notevolmente la pericolosità della sua azione. Un altro termine (impiegato soprattutto nella comunità scientifica) con il quale ci si riferiva a questo fenomeno era quello di "onda sismica marina", ma anch'esso non è completamente corretto poichè quella sismica è solamente una delle possibili origini di uno tsunami. Anche la traduzione con il termine italiano di "maremoto" è, per analogo motivo, parzialmente fuorviante, come suggerisce l'etimologia stessa del termine che richiama espressamente ad un fenomeno di natura sismica. L'origine di uno tsunami non va, dunque, ricercata solamente in fenomeni sismici: in generale si può affermare che qualunque causa in grado di perturbare verticalmente una colonna d'acqua sufficientemente grande muovendola dalla sua posizione di equilibrio è in grado di originare uno tsunami; dunque possono a pieno titolo diventare causa di tsunami anche eruzioni vulcaniche, esplosioni, frane e movimenti tettonici sottomarini. A queste cause di origine terrestre ne va aggiunta anche una esterna, costituita dal possibile impatto con oggetti cosmici. Proprio per evitare le possibili inesattezze legate ai diversi termini impiegati per indicare il fenomeno è stato deciso, nel corso di una convegno scientifico internazionale tenutosi nel 1963, di introdurre la parola giapponese "tsunami" quale denominazione ufficiale. Uno tsunami è profondamente differente dal comune moto ondoso che ha la sua origine nell'azione dei venti in mare aperto e come epilogo il ritmico, rilassante - e talvolta poetico - infrangersi delle onde sulla battigia delle coste. Nel classico moto ondoso le onde sono caratterizzate da un periodo (intervallo di tempo tra due onde successive) solitamente di 5-20 secondi e da una lunghezza d'onda (distanza tra due creste successive) di circa 100-200 metri; le onde di uno tsunami,invece, hanno un periodo dell'ordine di un'ora e una lunghezza d'onda che può raggiungere anche il valore di alcune centinaia di km. Ma i parametri fisici che più di ogni altro caratterizzano le onde di uno tsunami (chiamate anche "shallow-water waves" - onde d'acqua bassa - in quanto la loro lunghezza d'onda è di gran lunga maggiore della profondità dell'acqua in cui si sviluppano) sono la loro modesta ampiezza (altezza rispetto al piano medio della superficie marina) e l'elevata velocità con la quale si propagano in mare aperto. La velocità v di propagazione delle "shallow-water waves" è data dalla formula:  incautamente, si è attardato ad osservare lo strano fenomeno. L'entità finale dell'evento è, evidentemente, legata in modo molto stretto all'energia trasmessa all'oceano dall'evento scatenante: nel caso di terremoto, ad esempio, sarà la sua magnitudine a determinare l'ampiezza iniziale del moto ondoso. Ma hanno la loro importanza anche altre caratteristiche quali la rapidità delle deformazioni del fondo marino, il profilo batimetrico e la profondità del mare nella zona dell'epicentro. Nella figura viene illustrato in modo schematico il fenomeno dello tsunami: l'immagine, naturalmente, è solamente indicativa e dunque non ha alcuna pretesa di mostrare i fenomeni ondosi in scala. L'intento è quello di descrivere la situazione che si viene a creare allorché un'onda di tsunami proveniente dal mare aperto si avvicina alla costa, si innesca il fenomeno del runup ed una montagna d'acqua si abbatte violentemente sulla regione costiera. In mare aperto (1) l'onda è caratterizzata da una limitata ampiezza. Al diminuire della profondità del fondale (2) si innesca il fenomeno del runup (3) ed il muro d'acqua si riversa sulla costa (4) spingendosi nell'entroterra. Una vista tridimensionale del fenomeno può consentirci di comprendere meglio il susseguirsi delle drammatiche fasi finali di uno tsunami. Il disegno è un adattamento di quello riportato nell'articolo Tsunami! di F.I. Gonzalez pubblicato sulla rivista Scientific American del maggio 1999. Alcuni dati raccolti in occasione dello tsunami che si è abbattuto sulle Hawaii nel 1960 a seguito del terremoto del 22 maggio in Cile ci possono dare un'idea più concreta della violenza del fenomeno.

incautamente, si è attardato ad osservare lo strano fenomeno. L'entità finale dell'evento è, evidentemente, legata in modo molto stretto all'energia trasmessa all'oceano dall'evento scatenante: nel caso di terremoto, ad esempio, sarà la sua magnitudine a determinare l'ampiezza iniziale del moto ondoso. Ma hanno la loro importanza anche altre caratteristiche quali la rapidità delle deformazioni del fondo marino, il profilo batimetrico e la profondità del mare nella zona dell'epicentro. Nella figura viene illustrato in modo schematico il fenomeno dello tsunami: l'immagine, naturalmente, è solamente indicativa e dunque non ha alcuna pretesa di mostrare i fenomeni ondosi in scala. L'intento è quello di descrivere la situazione che si viene a creare allorché un'onda di tsunami proveniente dal mare aperto si avvicina alla costa, si innesca il fenomeno del runup ed una montagna d'acqua si abbatte violentemente sulla regione costiera. In mare aperto (1) l'onda è caratterizzata da una limitata ampiezza. Al diminuire della profondità del fondale (2) si innesca il fenomeno del runup (3) ed il muro d'acqua si riversa sulla costa (4) spingendosi nell'entroterra. Una vista tridimensionale del fenomeno può consentirci di comprendere meglio il susseguirsi delle drammatiche fasi finali di uno tsunami. Il disegno è un adattamento di quello riportato nell'articolo Tsunami! di F.I. Gonzalez pubblicato sulla rivista Scientific American del maggio 1999. Alcuni dati raccolti in occasione dello tsunami che si è abbattuto sulle Hawaii nel 1960 a seguito del terremoto del 22 maggio in Cile ci possono dare un'idea più concreta della violenza del fenomeno.

Il terremoto venne stimato di magnitudine 8.6 ed il suo epicentro fu localizzato al largo delle coste del Cile centro-meridionale, ad una profondità di 33 km. I primi effetti devastanti dello tsunami si manifestarono, come è ovvio, sulle coste cilene nei minuti immediatamente seguenti alla registrazione del terremoto, ma le onde innescate dall'evento stavano ormai propagandosi a grande velocità anche in direzione opposta, raggiungendo, circa 15 ore dopo, le coste hawaiane distanti 10.000 km dall'epicentro. Il porto di Hilo (città collocata sulle coste della maggiore delle isole dell'arcipelago hawaiano, a 300  km in linea d'aria dalla capitale Honolulu, in direzione sud-est) fu sommerso dall'oceano, che si abbatté sulle costruzioni con un fronte d'acqua alto 10.7 metri: un'idea della violenza del fenomeno si può avere osservando i supporti dei parchimetri, piegati dalla forza dell'onda, ed il desolante spettacolo delle costruzioni abbattute. Non si è trattato, però, di un evento assolutamente insolito ed unico: nella storia di queste isole, infatti, data la posizione particolarmente esposta, si sono verificati spesso tali fenomeni di violenta interazione tra mare e terra e proprio la città di Hilo è stata frequentemente interessata da onde di tsunami, tanto da meritarsi la reputazione di "capitale dello tsunami" degli Stati Uniti. Lo tsunami più distruttivo nella storia recente di questo arcipelago si è verificato il 1 aprile 1946, in occasione del terremoto di magnitudine 7.1 con epicentro in Alaska (Isole Aleutine); il massimo runup misurato fu di 16.8 metri a Pololu Valley (Big Island), con le onde che, in alcune aree, penetrarono per quasi un chilometro nella terraferma. Proprio per ridurre al minimo la perdita di vite umane nell'arcipelago delle Hawaii e nei propri territori del Pacifico, gli Stati Uniti hanno attivato, a partire dal 1948, il Pacific Tsunami Warning System, un sistema di osservazione e monitoraggio che, combinando rilevazioni sismologiche con misurazioni dei cambiamenti del livello dell'acqua in stazioni di rilevamento sparpagliate nell'Oceano Pacifico, è in grado di prevedere il possibile insorgere di uno tsunami e, in caso di pericolo, lanciare l'allarme per attivare le procedure di evacuazione della popolazione. Ma non è sicuramente questa l'unica zona del pianeta in cui uno tsunami può portare il suo carico di devastazione, come eloquentemente dimostra quanto è accaduto il 17 luglio 1998 in Nuova Guinea e come testimoniano i ripetuti episodi che hanno funestato le isole del Giappone. Certo è che le Hawaii, con la loro collocazione geografica che le vede immediatamente a ridosso della zona sismicamente più attiva dell'intero pianeta, il cosiddetto "anello di fuoco" situato nell'Oceano Pacifico, sono fatalmente destinate a sperimentare più di ogni altro luogo le conseguenze degli eventi sismici.

km in linea d'aria dalla capitale Honolulu, in direzione sud-est) fu sommerso dall'oceano, che si abbatté sulle costruzioni con un fronte d'acqua alto 10.7 metri: un'idea della violenza del fenomeno si può avere osservando i supporti dei parchimetri, piegati dalla forza dell'onda, ed il desolante spettacolo delle costruzioni abbattute. Non si è trattato, però, di un evento assolutamente insolito ed unico: nella storia di queste isole, infatti, data la posizione particolarmente esposta, si sono verificati spesso tali fenomeni di violenta interazione tra mare e terra e proprio la città di Hilo è stata frequentemente interessata da onde di tsunami, tanto da meritarsi la reputazione di "capitale dello tsunami" degli Stati Uniti. Lo tsunami più distruttivo nella storia recente di questo arcipelago si è verificato il 1 aprile 1946, in occasione del terremoto di magnitudine 7.1 con epicentro in Alaska (Isole Aleutine); il massimo runup misurato fu di 16.8 metri a Pololu Valley (Big Island), con le onde che, in alcune aree, penetrarono per quasi un chilometro nella terraferma. Proprio per ridurre al minimo la perdita di vite umane nell'arcipelago delle Hawaii e nei propri territori del Pacifico, gli Stati Uniti hanno attivato, a partire dal 1948, il Pacific Tsunami Warning System, un sistema di osservazione e monitoraggio che, combinando rilevazioni sismologiche con misurazioni dei cambiamenti del livello dell'acqua in stazioni di rilevamento sparpagliate nell'Oceano Pacifico, è in grado di prevedere il possibile insorgere di uno tsunami e, in caso di pericolo, lanciare l'allarme per attivare le procedure di evacuazione della popolazione. Ma non è sicuramente questa l'unica zona del pianeta in cui uno tsunami può portare il suo carico di devastazione, come eloquentemente dimostra quanto è accaduto il 17 luglio 1998 in Nuova Guinea e come testimoniano i ripetuti episodi che hanno funestato le isole del Giappone. Certo è che le Hawaii, con la loro collocazione geografica che le vede immediatamente a ridosso della zona sismicamente più attiva dell'intero pianeta, il cosiddetto "anello di fuoco" situato nell'Oceano Pacifico, sono fatalmente destinate a sperimentare più di ogni altro luogo le conseguenze degli eventi sismici.

Fonte: http://www.maella.it/Download/Eventi%20naturali%20-%20Tsunami%2026-12-2004.doc

I maremoti

Visita la nostra pagina principale

I maremoti

Termini d' uso e privacy