Politica economica e del lavoro

Politica economica e del lavoro

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.

Lia Fubini

Materiale didattico per il corso di “Politica economica e del lavoro”

Modulo 2

Anno accademico 2009/10

Capitolo 1

Il mercato del lavoro

Il lavoro è in primo luogo una fonte di reddito: per i più è necessario lavorare per vivere; ma il lavoro è anche fonte di realizzazione degli individui. Fino allo scoppio della crisi, cioè fino al 2008, la nostra società era sempre più ricca e continuava a crescere; tuttavia non era in grado di garantire un lavoro a tutti gli individui che avrebbero voluto lavorare.

A maggior ragione oggi, con la recessione in corso, i disoccupati sono in aumento e cresce il numero dei poveri. La nostra società non è dunque in grado di distribuire la ricchezza in modo tale da evitare che ci siano individui che vivono sotto la soglia della povertà. Oggi nella maggior parte dei paesi industrializzati la povertà non riguarda solo i disoccupati, ma anche un numero crescente di lavoratori precari e sottopagati.

Secondo le stime presentate nei Rapporti dell’International Labour Office (ILO), un’agenzia affiliata alle Nazioni Unite, a livello mondiale circa 212 milioni di persone erano disoccupate nel 2009 con un incremento di 34 milioni rispetto al 2007. Il numero dei giovani disoccupati nel mondo è aumentato di 10,2 milioni tra il 2007 e il 2009, l’incremento più elevato dal 1991.

L’ILO stima che la disoccupazione globale tenderà a rimanere elevata anche nel 2010. Nelle economie avanzate si prevede per il 2010 un incremento dei disoccupati di 3 milioni di persone, mentre nelle altre regioni i tassi si stabilizzeranno ai livelli attuali o diminuiranno solo lievemente.

Questo capitolo presenta un quadro delle condizioni del mercato del lavoro in Italia e un confronto con i paesi dell’Unione Europea.

La classificazione della popolazione in base al lavoro

La definizione applicata nelle moderne economie e dagli istituti di statistica definisce occupati solo coloro che tramite il lavoro percepiscono un reddito monetario e disoccupati coloro che vorrebbero lavorare per percepire un reddito e sono attivamente impegnati nella ricerca di occupazione ma non la trovano. Sono dunque esclusi dalla categoria “occupati” coloro che svolgono attività non remunerate, ad esempio il lavoro domestico o il volontariato. Parimenti sono esclusi dalla categoria dei disoccupati coloro che vorrebbero lavorare, ma non cercano attivamente un’occupazione.

Date le difficoltà di raccogliere dati nei paesi meno sviluppati e le differenze nei metodi di rilevazione nei diversi paesi, è necessaria una certa cautela quando si confrontano i dati delle diverse economie. Per quanto riguarda i paesi dell’Unione Europea l’uniformità dei sistemi di rilevazione consente confronti abbastanza precisi.

I principali dati relativi al mercato del lavoro in Italia vengono rilevati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) attraverso un’indagine campionaria svolta intervistando circa 175.000 persone in oltre 1200 comuni del territorio italiano.

Per cominciare, esaminiamo i principali aggregati che l’ISTAT prende in considerazione nelle sue rilevazioni sul mercato del lavoro. Le persone intervistate in età lavorativa (oltre i 15 anni) vengono suddivise dall’ISTAT in tre categorie:

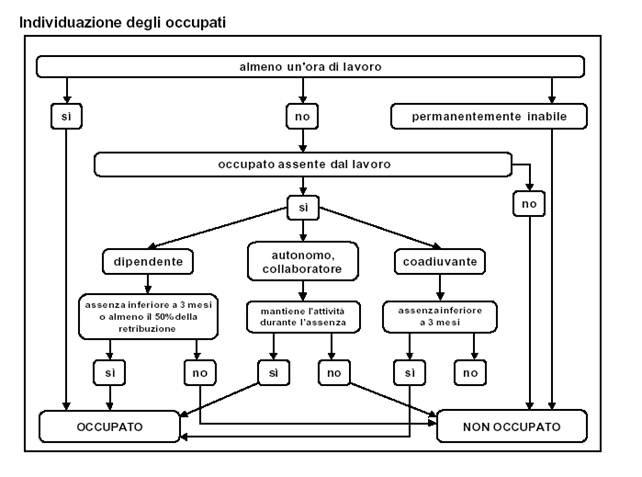

a) Occupati. Il percorso seguito dall’ISTAT per la classificazione delle persone definite occupate è sinteticamente illustrato nella figura 1.

La categoria degli occupati comprende dunque le persone di 15 anni e più che nella settimana a cui si riferisce l’intervista:

- hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura,

- hanno svolto almeno un’ora di lavoro anche non retribuito nella ditta familiare in cui collaborano abitualmente

- sono assenti dal lavoro (ad esempio per ferie o per malattia), secondo i criteri illustrati nella figura 1.

Figura 1

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica “La nuova rilevazione sulle forze di lavoro. Contenuti, metodologie organizzazione” Istat, giugno 2004

C’è però una categoria di persone difficile da classificare, si tratta di coloro che lavorano nel sommerso, i cosiddetti lavoratori in nero. A rigore dovrebbero considerarsi occupati, l’intervistatore dell’ISTAT garantisce l’anonimato all’intervistato, ma i lavoratori occupati in attività sommerse temono denunce e spesso preferiscono dichiararsi disoccupati o inattivi. A maggior ragione questo discorso vale per chi è impegnato in attività illegali o criminali.

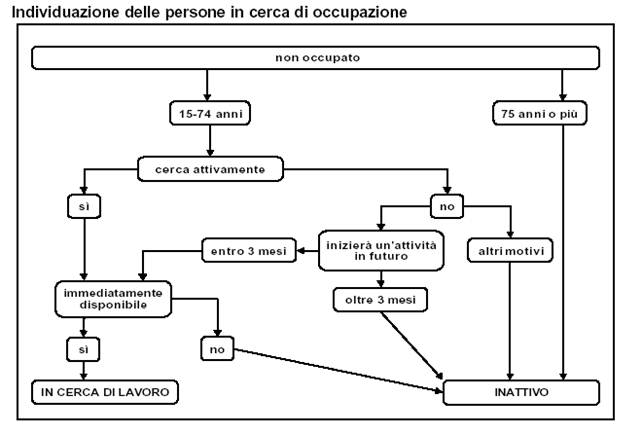

b) Persone in cerca di occupazione. Il percorso seguito dall’ISTAT per la classificazione delle persone in cerca di occupazione è illustrato nella figura 2. Sono incluse in questa categoria le persone non occupate di età compresa fra i 15 e i 74 anni che:

- hanno effettuato almeno un’azione di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono l’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive all’intervista,

- oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data dell’intervista e sono disponibili a lavorare entro le due settimane successive all’intervista, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro. Le persone in cerca di occupazione comprendono dunque i disoccupati, cioè coloro che hanno perduto il lavoro e lo cercano attivamente, nonché le persone alla ricerca della prima occupazione.

Figura 2

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica “La nuova rilevazione sulle forze di lavoro. Contenuti, metodologie organizzazione”, Istat, giugno 2004

La somma dei lavoratori occupati e delle persone in cerca di occupazione (disoccupati) costituisce le forze di lavoro, ovvero la popolazione attiva.

c) Inattivi. Questa categoria include coloro che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero le persone non classificate come occupate o in cerca di occupazione.

I principali indicatori che descrivono le condizioni del mercato del lavoro sono:

- Il tasso di attività, che è il rapporto fra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente popolazione di riferimento.

- Il tasso di occupazione, che è il rapporto fra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento.

Salvo diversa indicazione, il tasso di attività e il tasso di occupazione vengono calcolati facendo riferimento alla popolazione in età lavorativa (15-64 anni).

- Il tasso di disoccupazione che è il rapporto fra persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro.

- Il tasso di disoccupazione di lunga durata che è il rapporto fra persone in cerca di occupazione da dodici mesi e oltre e le forze di lavoro.

Un concetto a cui talora si fa riferimento è quello di unità di lavoro standard (ULA), che rappresenta la quantità di lavoro prestata in un anno da un lavoratore a tempo pieno, o la quantità equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o che svolgono un doppio lavoro. Questo concetto non è legato al numero di lavoratori occupati, ma al volume di lavoro impiegato.

(Per dati e tabelle sull’occupazione, disoccupazione, ecc. si veda sul sito la rilevazione dell’Istat.)

In Italia la forza lavoro, secondo i dati ISTAT, nel 2009 era pari a circa 25 milioni di persone, di cui circa 23 milioni di occupati e 2 milioni di persone in cerca di occupazione. Se teniamo conto che la popolazione residente in Italia è pari a circa 60 milioni, il 41,5% della popolazione residente italiana appartiene alla forza lavoro. La popolazione in età lavorativa (15-64 anni) era pari a circa 40 milioni. Dunque circa 15 milioni di persone, pur essendo in età lavorativa erano fuori della forza lavoro, cioè non erano né occupati, né attivamente in cerca di occupazione. La maggior parte sono studenti, casalinghe/i, pensionati o altre persone che non sono effettivamente disposte a lavorare (circa 12 milioni), ma circa 3 milioni sono in realtà disponibili a lavorare, ma non cercano attivamente occupazione. Molte di queste persone che, pur non cercando lavoro, sono disponibili a lavorare, possono essere definite “lavoratori scoraggiati”. Si tratta sia di lavoratori disoccupati che nei periodi di elevata disoccupazione, dopo aver tentato di trovare lavoro, abbandonano la ricerca, sia di quei potenziali lavoratori che rinunciano ad entrare nel mercato del lavoro a causa delle scarse probabilità di trovare occupazione. I "lavoratori scoraggiati" non sono inclusi dalle statistiche fra i disoccupati, ma fra i "non appartenenti alle forze di lavoro", tuttavia si tratta di persone pronte a cogliere nuove opportunità di occupazione, quando queste si presentano.

In effetti, quando diminuisce l’occupazione, diminuisce anche la forza lavoro e viceversa, perché molti disoccupati smettono di cercare lavoro se si convincono di non avere possibilità di trovarlo. Intorno alla metà degli anni novanta il calo dell’occupazione è stato accompagnato da un declino della forza lavoro. Negli ultimi anni prima dello scoppio della crisi in atto è aumentata l’occupazione e diminuito il numero dei disoccupati e parallelamente è aumentata la forza lavoro, perché, dato l’aumento delle opportunità lavorative, molte persone precedentemente “inattive” sono entrate nel mercato del lavoro.

Per questo motivo è importante considerare il tasso di occupazione, che ci dice qual è la percentuale di persone in età lavorativa che il sistema è in grado di assorbire. Un tasso di occupazione elevato è indice di un sistema che è in grado di utilizzare adeguatamente le risorse disponibili.

In Italia il tasso di occupazione (15-64 anni) è fra i più bassi dell’Unione Europea, nel 2009 era superiore solo a quello di Malta e Ungheria.

Si tenga conto che l’obiettivo fissato dall’agenda di Lisbona per il 2010 era di un tasso di occupazione pari al 70%. Ciò indica che in Italia il fattore produttivo “lavoro” è impiegato in misura nettamente inferiore alla maggior parte dei paesi europei e che perciò una risorsa importante non viene adeguatamente utilizzata e limita le possibilità di crescita del nostro paese. Il dato tuttavia cela anche una maggiore diffusione del lavoro sommerso, dato che, come abbiamo visto, i lavoratori in nero spesso dichiarano di essere disoccupati.

Un dato importante che viene rilevato dall'ISTAT è la percentuale di disoccupati di lunga durata sul totale della forza lavoro. In Italia quasi la metà dei disoccupati presenti sul mercato del lavoro sono disoccupati da un anno o più.

La dinamica dell’occupazione in Italia

Se guardiamo all’andamento dell’occupazione e del tasso di disoccupazione negli ultimi cinquant’anni in Italia come in altri paesi Europei, notiamo che, dopo una discreta performance negli anni cinquanta e sessanta, la situazione occupazionale ha cominciato a deteriorarsi verso la fine degli anni settanta, quando, con le politiche di aggiustamento condotte dalle economie occidentali per far fronte agli shock petroliferi, il tasso di disoccupazione ha cominciato ad aumentare e l’occupazione ha registrato una flessione nel tasso di crescita. L’economia italiana, che già negli anni ottanta aveva mostrato una scarsa capacità di creare nuovi posti di lavoro rispetto alle economie più avanzate, nei primi anni novanta è stata investita da una grave crisi occupazionale, caratterizzata non solo da un aumento dei disoccupati, ma anche da una sensibile diminuzione nel numero degli occupati. Nella seconda metà degli anni novanta sembra essersi verificata una svolta, nel 1996 riprende a crescere il numero degli occupati, aumentano il tasso di attività e di occupazione e dopo il 1998 si registra un calo nel numero dei disoccupati e comincia a calare il tasso di disoccupazione. Dalla fine del 2002 si evidenzia un indebolimento della tendenza espansiva dell’occupazione. L’aumento nel numero di occupati verificatosi nel periodo 2003-2005 è attribuibile all’emersione del lavoro nero prestato dagli immigrati per effetto della regolarizzazione dei cittadini stranieri e non a un effettivo aumento dei posti di lavoro disponibili.

Peraltro la dinamica espansiva dell’occupazione della seconda metà degli anni novanta, che ha seguito con un anno di ritardo la tendenza in atto nell’UE, è apparsa più debole che nella maggior parte degli altri paesi europei.

I mediocri risultati dell’Italia sul piano occupazionale rispetto alle altre economie avanzate dipendono in larga misura dal modesto aumento del PIL che, dagli anni ottanta, ha mostrato una crescita più contenuta rispetto alla media degli altri paesi industrializzati. Le politiche di compressione della domanda globale adottate negli anni novanta per rispettare i criteri di convergenza necessari per entrare nell’Unione Monetaria hanno imposto una brusca frenata alla nostra economia e, di riflesso, hanno avuto un impatto negativo sull’occupazione.

Ma un ruolo di rilievo è stato giocato anche, come vedremo nei prossimi paragrafi, dalle specializzazioni settoriali dell’Italia e dal dualismo nord-sud che caratterizza la nostra economia.

Con la crisi, come ovvio, la situazione occupazionale in Italia è nettamente peggiorata. Nel quarto trimestre del 2009 il numero di occupati risultava in calo dell’1,8% rispetto al corrispondente periodo del 2008 (-428.000 unità). Calano soprattutto l’occupazione autonoma, i dipendenti a termine, i collaboratori. Il tasso di occupazione ha registrato nell’ultimo anno un calo di 1,4 punti percentuali. Alla crescita della disoccupazione si accompagna un incremento degli inattivi dell’1,7% (+253.000 unità), in particolare di coloro che non cercano attivamente lavoro perché pensano di non trovarlo e di coloro che rimangono in attesa dei risultati di passate azioni di ricerca di lavoro.

La distribuzione settoriale dell’occupazione

Nel corso degli anni novanta, nell’UE come in Italia, si è verificata una forte diminuzione degli addetti nell’agricoltura, una sostanziale stabilità dell’occupazione nell’industria e un notevole incremento nel terziario. Attraverso le rilevazioni dell’ISTAT, scopriamo che quasi due terzi dei lavoratori sono occupati nei servizi, poco meno di un terzo lavora nell’industria e circa il 4% nell’agricoltura. Questa distribuzione settoriale, in cui domina la quota di lavoratori occupati nei servizi e l’agricoltura assorbe una quota minima degli occupati, non è una peculiarità italiana, ma contraddistingue tutti i sistemi produttivi avanzati ed è dovuta alla crescente terziarizzazione e finanziarizzazione dei sistemi economici moderni.

Nei primi anni 70 l’agricoltura assorbiva circa un quinto degli occupati; il peso del settore agricolo è poi progressivamente calato.

Lo sviluppo del terziario in Italia come negli altri paesi industrializzati ha rappresentato la principale componente nel processo di crescita dell’occupazione negli ultimi decenni; mentre nel 1970 il terziario assorbiva il 40% dell’occupazione, ormai circa due terzi degli occupati lavorano nel settore dei servizi. Tuttavia l’Italia segue il trend europeo con un certo ritardo, soprattutto mostra una dinamica e un’incidenza assai più contenute rispetto agli altri paesi europei in settori determinanti per la crescita dell’occupazione, quali i comparti dei servizi alle famiglie e alle imprese che nella UE hanno esercitato un ruolo trainante per l’occupazione.

Per quanto riguarda l’occupazione industriale è importante sottolineare che il nostro apparato produttivo presenta alcune specificità rispetto agli altri paesi europei: una specializzazione produttiva prevalentemente nei settori tradizionali e un elevato numero di piccole e micro imprese. Quasi metà dell’occupazione manifatturiera è concentrata nei settori tradizionali (alimentari, tessile, abbigliamento, cuoio e calzature), mentre il peso dei settori a più alto tasso di ricerca e sviluppo risulta inferiore alla maggior parte dei paesi europei. Questo tipo di specializzazione produttiva ha progressivamente provocato un indebolimento nella posizione dell’Italia sui mercati mondiali ed incide negativamente sulla crescita occupazionale essenzialmente per due ragioni. In primo luogo, la crescita della domanda nei settori tradizionali è stata negli ultimi anni relativamente contenuta. In secondo luogo i settori tradizionali sono i più esposti alla concorrenza dei paesi in via di sviluppo, che sono più competitivi grazie al basso costo del lavoro e alle normative più tolleranti su inquinamento, sicurezza, ecc. Questa situazione ha causato fra l’altro uno spostamento verso l’estero di attività che non risulta più conveniente mantenere in Italia.

Come si è detto, un’altra specificità del settore manifatturiero italiano è la prevalenza di unità produttive di piccola dimensione. La struttura dimensionale delle imprese in Italia è da molti considerata un indice di arretratezza del nostro sistema produttivo; infatti ne condiziona negativamente la competitività con ovvi risvolti sull’occupazione, che tende a crescere più debolmente che negli altri paesi industrializzati. Peraltro si è assistito a un continuo ridimensionamento delle grandi imprese che, a partire dai primi anni ottanta, continuano a registrare un vistoso calo dell’occupazione. Basti pensare che dal 1995 al 2006 l’occupazione dipendente nelle imprese industriali con oltre 500 addetti è scesa circa del 20%.

1.4 Divari territoriali

La situazione italiana si caratterizza per una netta segmentazione del mercato del lavoro, sia a livello territoriale che per tipologie di lavoratori.

Le statistiche sull’occupazione in Italia evidenziano le forti differenze nella distribuzione territoriale delle forze di lavoro, degli occupati e dei disoccupati. Esistono divari territoriali considerevoli in molti paesi, ma difficilmente accentuati come nel nostro.

Tutti gli indicatori relativi al mezzogiorno si presentano decisamente peggiori rispetto alla media europea.

Viceversa il Nord (con l'eccezione di alcune aree metropolitane, quali Torino e Genova, particolarmente toccate dal declino della grande impresa) presenta tassi di disoccupazione e tassi di occupazione in linea con la media europea.

La discreta performance occupazionale nelle regioni del centro-nord fino allo scoppio della crisi deriva dal fatto che in tali regioni il declino della grande impresa è stato accompagnato dallo sviluppo di imprese di dimensione media e piccola. Particolarmente importante sono stati la creazione di molte imprese nel nord-est e nel centro, lungo la direttrice adriatica, e lo sviluppo dei distretti industriali . Si noti tuttavia che già prima della crisi la crescita dell’occupazione nel nord-est sembrava essersi arrestata e si evidenziava una fase di ristagno nell’attività di molte piccole imprese. Con la recessione ovviamente la situazione si è notevolmente aggravata.

Senza dubbio la situazione del Mezzogiorno deriva dalla sua debolezza economica e istituzionale. Per quanto riguarda gli aspetti economici, il sistema produttivo meridionale è caratterizzato da una dotazione scarsa di infrastrutture, da un limitato contenuto innovativo degli investimenti, da una specializzazione produttiva in settori tradizionali. L’aspetto istituzionale gioca un ruolo rilevante: l’incapacità delle istituzioni di fornire servizi funzionali allo sviluppo locale ha incentivato la crescita della corruzione e dell’illegalità (compreso il lavoro nero), creando così un terreno ostile allo sviluppo di nuove attività che comportino un aumento dell’occupazione ufficiale. Non è questa la sede per approfondire i problemi strutturali dell’economia meridionale, che sono stati trattati da una vastissima letteratura. Basta dare uno sguardo ai dati per rendersi conto che l’Italia appare un paese letteralmente spaccato in due. In numerose regioni del Nord la disoccupazione risulta relativamente contenuta, anche se nettamente in crescita, almeno per quanto riguarda l’offerta di lavoro maschile. Ma la situazione nel mezzogiorno è senz’altro allarmante.

Il mercato del lavoro femminile

Il mercato del lavoro femminile in Italia presenta aspetti contraddittori. Un aspetto senza dubbio positivo si può riscontrare nel fatto che la presenza femminile sul mercato del lavoro ha registrato un andamento crescente, nonostante la crisi occupazionale che ha investito l'Italia nell'ultimo quarto di secolo. In particolare, negli ultimi anni, gli ampi differenziali di genere si sono progressivamente ridotti.

La crescita dell’offerta di lavoro femminile dipende da vari fattori: le trasformazioni socio-culturali che hanno comportato mutamenti nella struttura della famiglia e nel ruolo della donna nel contesto famigliare, la diffusione del lavoro part-time, l’incremento della domanda di forza lavoro nel settore dei servizi. Ma, nonostante la crescita della partecipazione femminile, le differenze di genere si mantengono ancora molte elevate e non è ancora stato colmato il divario esistente con gli altri paesi industrializzati, né in termini di tassi di disoccupazione, né in termini di tassi di occupazione. Il tasso di occupazione delle donne è fra i più bassi dell'UE, e presenta un divario di oltre 20 punti percentuali rispetto a Danimarca, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna, Paesi Bassi. L'Italia è stata superata anche dalla Spagna e dalla Grecia, che pure in passato presentava una situazione ancora più critica. Fra i paesi della UE solo Malta nel 2009 presenta un tasso di occupazione femminile inferiore a quello italiano.

Non è più possibile oggi spiegare le differenze di genere attraverso il minore investimento delle donne in istruzione e formazione, in quanto le donne in Italia hanno una formazione e una cultura mediamente più elevata rispetto agli uomini. Va tuttavia sottolineato che le donne tendono a privilegiare gli studi in campo umanistico e la formazione umanistica appare meno spendibile sul mercato del lavoro di quella scientifica.

Notiamo invece che, oltre ai puri elementi discriminatori, una serie di provvedimenti volti a favorire le donne, hanno finito con l'avere un impatto negativo sul mercato del lavoro femminile; si pensi ai congedi di maternità, che portano ad una discriminazione in favore degli uomini (anche se oggi esistono i congedi per paternità, la loro diffusione è ancora piuttosto limitata), o alle deduzioni fiscali per il coniuge a carico che scoraggiano la partecipazione femminile regolare al mercato del lavoro, incentivando caso mai il lavoro nero delle donne o ancora il pensionamento per le lavoratrici anticipato rispetto agli uomini. Tali misure dovrebbero essere comunque compensate da politiche in grado di controbilanciarne gli effetti.

Un altro motivo che spiega il basso tasso di attività femminile è ovviamente costituito dalle attività di cura a cui le donne sono tradizionalmente costrette a dedicare una parte del loro tempo. Sarebbe necessaria una politica di riequilibrio delle responsabilità familiari fra uomini e donne volta ad alleggerire le attività di cura attraverso la creazione di asili, dopo scuola, assistenza agli anziani, ecc. Si tratta di politiche che hanno dato ottimi risultati nei paesi scandinavi; in tali paesi si registrano, infatti, tassi di partecipazione alla forza lavoro molto elevati sia per le donne che per gli uomini, differenze minime fra generi sia per quanto riguarda il tasso di partecipazione, sia per quanto riguarda il tasso di disoccupazione e differenziali retributivi più contenuti della media europea. Tali politiche trovano tuttavia ostacoli di attuazione oggi nel nostro paese, che si muove in un'ottica di tagli alla spesa pubblica.

Uno studio sull'inserimento professionale dei giovani mostra inoltre la difficoltà di accesso delle donne ai lavori a tempo indeterminato; i maschi alla ricerca della prima occupazione risultano avere circa il 50% di probabilità più delle femmine di trovare un lavoro a tempo indeterminato. Viceversa un contributo significativo all'ampliamento della base occupazionale femminile è derivato dalle forme di lavoro atipico (part-time, lavori a tempo determinato) e dal lavoro autonomo. Resta però da verificare in quale misura l'avviamento al lavoro attraverso forme "atipiche" favorisce un inserimento stabile e in quale misura costituisce invece una forma di marginalizzazione delle donne nel mercato del lavoro.

Un altro problema relativo all’occupazione femminile è la cosiddetta “segregazione verticale” cioè la forma di discriminazione che impedisce alle donne di salire i gradini più alti della scala professionale, fino a raggiungere posizioni di vertice. Sia nel settore pubblico che nelle imprese private le donne raramente accedono ai livelli manageriali che a loro competerebbero per età, anzianità e qualifica. La situazione è decisamente migliore per le donne che decidono di intraprendere una carriera imprenditoriale, in cui il successo dipende dalla capacità e non dalla selezione improntata a una discriminazione di genere. Basti notare, a questo proposito, che alla fine degli anni novanta le donne erano circa il 5% dei dirigenti e il 21,2% degli imprenditori.

Il lavoro dipendente e il lavoro autonomo.

Una peculiarità del nostro mercato del lavoro è rappresentata dall’elevata incidenza del lavoro indipendente sull’occupazione totale. Gli occupati dipendenti nel 2009 sono circa 17.282.000 e gli indipendenti 5.640.000 milioni. La quota dei lavoratori autonomi in Italia è decisamente più elevata rispetto alla media europea. Una possibile spiegazione di questo fenomeno può essere individuata nella struttura dimensionale delle imprese italiane, caratterizzata da un numero eccezionalmente elevato di piccole imprese. Infatti anche gli altri paesi europei a sviluppo tardivo, come Spagna, Portogallo e Grecia presentano una quota di lavoratori indipendenti superiore alla media UE. In questi paesi incide in larga misura anche il fatto che la quota di addetti in agricoltura è relativamente alta e che in agricoltura la percentuale dei lavoratori indipendenti è molto elevata. In Italia viceversa il peso dell’occupazione agricola è piuttosto contenuto. Peraltro nel nostro paese l’alta percentuale di lavoratori indipendenti è rilevabile in tutti i settori e non solo in quelli tradizionali, normalmente caratterizzati da una maggiore presenza di imprese artigiane.

Indubbiamente la presenza particolarmente elevata di piccole e micro imprese in Italia ha un ruolo determinante nella spiegazione della elevata quota di indipendenti, ma è necessario anche considerare che il dato italiano è viziato dalla presenza di un numero crescente di collaboratori coordinati e continuativi e di collaboratori a progetto che, come vedremo nel prossimo paragrafo, formalmente sono considerati lavoratori indipendenti, ma che in molti casi mascherano forme di lavoro dipendente .

Il lavoro atipico

Negli ultimi anni si è verificata una accentuata tendenza alla flessibilizzazione dei rapporti di lavoro. Sono nate nuove forme contrattuali che hanno consentito un crescente utilizzo del lavoro a tempo determinato e diverse tipologie di orario. Il lavoro atipico comprende le forme contrattuali diverse dal contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato e dalle forme tradizionali di lavoro autonomo. Si tratta di una categoria residuale ed eterogenea che include varie tipologie contrattuali, quali i lavori a tempo determinato, il lavoro parasubordinato, che occupa una posizione intermedia fra l’occupazione alle dipendenze e il lavoro autonomo, il part-time, il telelavoro. Le varie forme di lavoro atipico presentano aspetti e problematiche differenti e soddisfano esigenze diverse di flessibilità.

Nel nostro paese esistono numerose forme di contratti a tempo determinato. La legge 196/1997 (il cosiddetto pacchetto Treu) ha introdotto e regolato alcune forme di contratti a tempo determinato, ad esempio il lavoro interinale. Con la legge 30/2003, altrimenti chiamata riforma Biagi, le forme contrattuali atipiche si sono moltiplicate. Sono peculiari dell’indirizzo del legislatore forme contrattuali quali il job on call (lavoro a chiamata) lo staff leasing (affitto di interi reparti di lavoratori da parte di agenzie interinali), il job sharing (lavoro ripartito).

I contratti a termine sono rapidamente cresciuti passando dal 6,8% dell’occupazione dipendente nel 1994 a circa il 10% a partire dal 2000. Nel 2005 i contratti a carattere temporaneo hanno interessato oltre due milioni di lavoratori dipendenti (quasi il 13%). Oltre la metà dei nuovi posti di lavoro creati dal 1994 al 2005 sono a lavori a termine. Con lo scoppio della crisi la quota di lavoratori dipendenti a termine è scesa a meno del 10%. I primi a subire l’effetto della crisi e ad essere estromessi dal mercato del lavoro sono stati infatti i lavoratori con contratti temporanei che alla scadenza non sono stati rinnovati.

Anche il part-time coinvolge un numero sempre più elevato di lavoratori e attualmente copre oltre il 15,1% dei dipendenti (oltre 2,6 milioni di lavoratori).

Al netto delle sovrapposizioni, oltre 3 milioni di lavoratori è coinvolta in forme di lavoro atipico.

Contemporaneamente è cresciuto il lavoro dei collaboratori coordinati e continuativi e dei collaboratori a progetto che, pur collocandosi formalmente come lavoro autonomo spesso nasconde situazioni di lavoro dipendente, senza però le garanzie normalmente offerte al lavoratore dipendente (ad esempio la retribuzione in caso di assenza per malattia). I collaboratori sono legati da un contratto con un’azienda senza esclusività (ma nella maggior parte dei casi il legame è con una sola azienda). Si può stimare che circa mezzo milione di collaboratori siano in realtà lavoratori subordinati “mascherati” da autonomi.

Il lavoro nero

L’attività sommersa permette di aggirare le norme che regolano l’attività di produzione e l’utilizzo del lavoro; dunque consente l’evasione fiscale e contributiva, l’inosservanza delle norme relative alla sicurezza, agli orari di lavoro e ai minimi salariali.

Le imprese che operano nel sommerso possono quindi abbassare i costi e mettono perciò in atto pratiche di concorrenza sleale rispetto alle imprese regolari. In Italia il fenomeno del sommerso è molto diffuso e in aumento. Le nuove forme di flessibilità non sono state in grado di contrastare lo sviluppo del lavoro sommerso, che ha continuato a crescere per tutti gli anni novanta. Questo perché il sommerso è generato non tanto dall’esigenza di comprimere i costi diretti del lavoro, che con le nuove forme di flessibilità risultano notevolmente ridotti, ma dal desiderio di evasione fiscale e contributiva, nonché dalla volontà di eludere tutta una serie di norme atte a tutelare la sicurezza dei lavoratori. La crescita del lavoro irregolare fra i lavoratori dipendenti è probabilmente imputabile anche alla crescente presenza di stranieri nel nostro paese .

Naturalmente è difficile calcolare l’ampiezza del sommerso, per cui ci dobbiamo accontentare di valutazioni tutt’altro che precise. Secondo le stime effettuate dall’ISTAT nel 2009 le unità di lavoro irregolari erano circa 3 milioni e le posizioni di lavoro dipendente non regolare superavano i superavano i 4 milioni.

La percentuale di lavoratori irregolari è in crescita fra i lavoratori dipendenti e ha raggiunto nel 2000 il 18% dell’occupazione dipendente, mentre risulta stabile (intorno all’8,3%) fra gli indipendenti. Fra il 1992 e il 1998, mentre l’occupazione regolare scendeva di quasi il 5%, quella irregolare aumentava di oltre il 10%. Il tasso di irregolarità nel 2000 risultava particolarmente elevato nel settore agricolo (32,1%), ma anche il comparto delle costruzioni (16%) e dei servizi (commercio, riparazioni e trasporti 18,6%, intermediazione monetaria e finanziaria 13,8%, altri servizi 16,2%) registravano tassi di irregolarità piuttosto alti, mentre l’industria in senso stretto non sembra utilizzare in modo consistente il lavoro irregolare (5,7%). L’incidenza di irregolari sulle unità di lavoro complessive è concentrata soprattutto nelle regioni meridionali (22,6% nel Mezzogiorno, 15,2% nel Centro, 11% nel Nord).

A questo punto ci si potrebbe chiedere qual è il tasso di disoccupazione al netto dei lavoratori in nero. I disoccupati in Italia sono circa due milioni e le unità di lavoro irregolari sono oltre i tre milioni; se valutiamo che una larga percentuale dei lavoratori in nero tende a dichiararsi disoccupata, saremmo tentati di pensare che in Italia siamo in una situazione di piena occupazione. Tuttavia, in primo luogo è dubbio che si possa considerare davvero occupata una persona sottopagata e non tutelata. Inoltre è necessario considerare che solo una parte dei lavoratori in nero sono persone che si dichiarano disoccupate (poco più di 1/3 secondo uno studio del Censis del 1998). I lavoratori in nero vengono infatti anche reclutati fra occupati (per il secondo lavoro), pensionati, cassintegrati e lavoratori in mobilità, immigrati extra-comunitari senza permesso di soggiorno e altre persone che non si dichiarano in cerca di occupazione.

Per saperne di più

Segnaliamo qui alcuni siti internet utili per trovare dati e informazioni sul mercato del lavoro.

-Il mercato del lavoro nel mondo:

International Labour Office (ILO) www.ilo.org

Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) www.unctad.org

Organizzazione internazionale di difesa di diritti umani contro la schiavitù www.antislavery.org

- Il mercato del lavoro nei paesi industrializzati:

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) www.oecd.org

-Il mercato del lavoro in Europa:

Europa - L’Unione Europea in linea (sito ufficiale dell’UE) http://europa.eu.int

European Employment Observatory www.etuc.org

- Il mercato del lavoro in Italia:

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) www.istat.it

ISFOL www.isfol.it

Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) www.cnel.it/

Europa Lavoro (sito ufficiale del Fondo Sociale Europeo in Italia) http://www.europalavoro.it/

Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) www.inail.it

Istituto Nazionale per la previdenza sociale (INPS) www.inps.it

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL www.isfol.it

Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.minwelfare.it/default.htm

-Siti sindacali:

CGIL www.cgil.it

CISL www.cisl.it

UIL www.uil.it

Confederazione europea dei sindacati www.etuc.org

-Siti di quotidiani :

Il Sole-24 Ore www.ilsole24ore.com

La vera dimensione della crisi occupazionale

di Francesco Pirone*

da economia e politica – www.economiaepolitica.it

07 Dicembre 2009

L’impatto della recessione economica internazionale sul mercato del lavoro italiano è sempre più evidente com’è dimostrato dall’emergere di sempre nuove e più gravi crisi aziendali e occupazionali, dall’inasprirsi del conflitto sindacale – che rispetto ai mesi passati sta trovando un po’ più di spazio in quotidiani e telegiornali – e dal diffondersi di condizioni, spesso drammatiche, di disagio sociale. La situazione non migliorerà nei prossimi mesi, anzi le proiezioni economiche diffuse dall’OECD nelle scorse settimane segnalano che nel prossimo anno la disoccupazione per l’Italia continuerà ad aumentare, pur in un contesto di lieve ripresa economica[1].

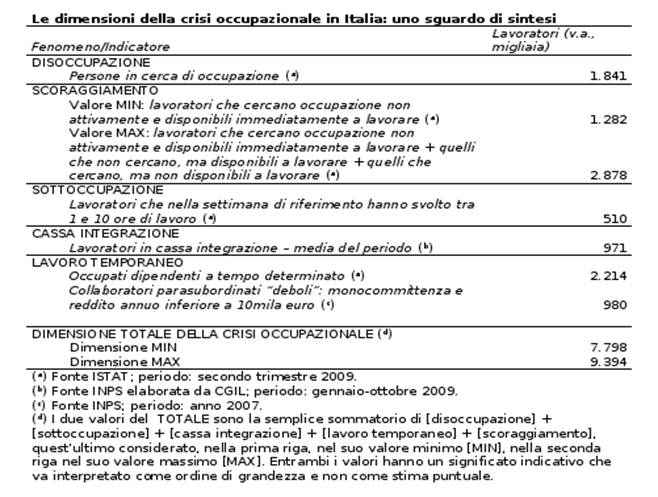

Le statistiche sul tasso di disoccupazione, però, non colgono che una parte dell’attuale crisi occupazionale, sia per distorsioni tecniche nella misurazione della disoccupazione, come si avrà modo di chiarire, sia perché il disagio materiale dei lavoratori è anche legato alla precarizzazione dell’occupazione che s’intreccia all’assenza di lavoro. Il tasso di disoccupazione pertanto è un indicatore che sottostima il disagio economico ed occupazionale dei lavoratori che è un fenomeno a più dimensioni che riguarda lo scoraggiamento nella ricerca di occupazione, il ricorso alla cassa integrazione, la sottoccupazione e il lavoro a termine. È opportuno, quindi, soffermarsi con più attenzione sulle statistiche disponibili per meglio individuare le dimensioni della crisi occupazionale.

I dati più aggiornati e dettagliati ISTAT sul tasso di disoccupazione in Italia, riguardano il secondo trimestre 2009[2]. A quella data le persone in cerca di occupazione – alla base del calcolo del tasso di disoccupazione – erano oltre 1,8 milioni, un valore che è tendenzialmente cresciuto nei mesi seguenti, come dimostrano le recentissime stime mensili provvisorie diffuse dall’ISTAT, registrando che ad ottobre 2009 il numero dei disoccupati era salito a circa 2 milioni[3]. È noto, però, che si tratta di un calcolo che esclude un numero rilevante di persone che pure essendo senza lavoro e ritenendosi disoccupate vengono considerate come “non attive”, perché il conteggio tra i “disoccupati” è vincolato alla ricerca attiva del lavoro e all’immediata disponibilità a lavorare[4]. I lavoratori considerati inattivi perché non soddisfano tali requisiti possono essere considerati “scoraggiati”, cioè persone che hanno smesso la ricerca attiva del lavoro, nella convinzione di non poter trovare occupazione. A questi si aggiungono quelli che, invece, non sono incondizionatamente disponibili a cominciare un lavoro nelle due settimane successive all’intervista, come spesso capita a donne con figli o anziani a carico. L’effetto di questi fenomeni – lo scoraggiamento appunto – può essere stimato analizzando la composizione della popolazione non attiva. Sulla base dei già citati dati ISTAT, l’insieme dei lavoratori scoraggiati contava, a seconda degli aggregati che si includono, tra un minimo di 3,1 milioni persone, ad un massimo di 4,7 milioni di persone. Si tratta di lavoratori che solo per motivi definitori non sono considerati disoccupati e che possono essere conteggiati in aggiunta ai 1,8 milioni di persone ufficialmente in cerca di lavoro e che, se considerate ai fini del calcolo del tasso di disoccupazione, lo farebbero salire dal 7,4%, all’11,9% (calcolo restrittivo) o addirittura al 16,9% (calcolo allargato).

Guardando, d’altra parte, i dati sul numero degli occupati – circa 23,2 milioni – va sottolineato che non viene considerata la diffusione della cassa integrazione guadagni (CIG) a cui le imprese hanno fatto ampio ricorso nel 2009. È opportuno ricordare, infatti, che la CIG non incide sullo stato occupazionale dei lavoratori che, durante i periodi in cassa integrazione, rimangono ufficialmente “occupati”. L’INPS, relativamente al periodo gennaio-ottobre 2009, ha comunicato di aver concesso circa 716,8 milioni di ore di CIG[5]. In relazione a questi dati INPS, le elaborazioni dell’Osservatorio CIG della CGIL stimano un valore medio di 970.844 lavoratori interessati dalla cassa integrazione nei primi dieci mesi dell’anno[6]. In altri termini si tratta di circa un milione di lavoratori che, pur non avendo perso l’occupazione, hanno registrato una riduzione, più o meno rilevante, del reddito da lavoro.

Non tutti i restanti occupati, però, possono essere considerati a riparo dal bisogno materiale. Al contrario, tra i lavoratori sottoccupati, i lavoratori dipendenti a termine e i lavoratori autonomi parasubordinati, c’è una quota a basso reddito e a ridotte (o nulle) protezioni sociali che può essere assimilata a quella che nei contesti anglosassoni viene definita come l’area dei working poors e che, probabilmente, sono più di altri in condizioni di disagio economico e sociale, anche fuori dalla crisi occupazionale.

Tornando alle statistiche disponibili, una dimensione quantitativa indicativa della sottoccupazione emerge dai dati sugli occupati per ore lavorate. Poiché per essere considerati occupati dall’ISTAT basta aver lavorato anche un’ora nella settimana di riferimento, è opportuno scorporare dall’aggregato degli occupati i lavoratori con un orario estremamente ridotto. L’Istituto di statistica rileva che, al secondo trimestre 2009, circa 510 mila persone registrate come occupate hanno svolto meno di 10 ore di lavoro settimanale (circa il 2,2% degli occupati).

Bisogna infine considerare un’area più vasta di occupazione temporanea, più o meno esposta alla precarietà, ma sicuramente a forte rischio nell’attuale crisi occupazionale, cioè in una fase in cui le opportunità di rioccupazione a scadenza di contratto si riducono. Un primo aggregato di lavoratori a rischio occupazionale è quello dei lavoratori dipendenti a tempo determinato che, facendo riferimento alla stessa fonte ISTAT, erano pari a 2,2 milioni (il 9,5% dell’occupazione totale). A questi si può aggiungere una quota di lavoratori parasubordinati conteggiati tra i lavoratori autonomi. Non ci sono dati aggiornati sul lavoro autonomo parasubordinato, tuttavia per avere un ordine di grandezza è utile rifarsi ai dati disponibili di fonte INPS aggiornati al 2007. Analizzando il database INPS, senza considerare i professionisti, si osserva che circa il 58% dei collaboratori non va oltre i 10mila euro di reddito annuo e di questi il 92% ha un solo committente[7]. Questo gruppo di collaboratori a monocommittenza e a reddito basso che rappresenta la quota più debole dei collaboratori era pari nel 2007 a circa 984 mila lavoratori.

L’analisi dei dati statistici disponibili, per quanto artigianale e bisognosa di maggiori approfondimenti evidenzia che la crisi occupazionale, se letta in un’ottica multidimensionale, riguarda un numero di lavoratori che si pone in un ordine di grandezza che è almeno cinque volte l’ammontare della disoccupazione ufficiale. Si tratta di indicazioni di massima coerenti con le informazioni che giorno per giorno la cronaca registra sul malessere dei lavoratori e sul crescente conflitto sociale e che dovrebbero spingere per tempo le istituzioni di governo a mettere la crisi occupazionale e la condizione dei lavoratori al vertice dell’agenda politica, a livello nazionale e territoriale.

*Assegnista di ricerca, Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica, Università di Salerno

[1] Cfr. OECD, Economic Outlook: Flash file - quarterly projections. Italy - Key economic projections, Parigi, 19 novembre 2009.

[2] Cfr. ISTAT, Rilevazione sulle forze di lavoro. II semestre 2009, Roma, 22 settembre 2009.

[3] Cfr. ISTAT, Rilevazione sulle forze di lavoro – Dati mensili. Ottobre 2009: dati provvisori, Roma, 1 dicembre 2009.

[4] Sono considerate in cerca di occupazione le persone non occupate tra 15 e 74 anni che hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono l’intervista e sono disponibili a lavorare entro le due settimane successive all’intervista. Sulle distorsioni prodotte dalle definizioni alla base della Rilevazione sulle forze di lavoro, si veda quanto già pubblicato in questa sede: Pirone F., Di cosa parlano le nostre statistiche sul mercato del lavoro?, Economia e Politica, 17 Febbraio 2009.

[5] Cfr. INPS, Osservatorio sulle ore autorizzate di cassa integrazione guadagni, (aggiornato ad ottobre 2009).

[6] Cfr. CGIL, CIG ottobre 2009, a cura dell’Osservatorio CIG del Dipartimento Settori Produttivi, Roma, 2009.

[7] Cfr. INPS, Osservatorio sui parasubordinati. Contribuenti collaboratori, (aggiornato all’anno 2007).

Capitolo 2

La disoccupazione

Oggi la disoccupazione è uno dei più gravi problemi economici e sociali che affliggono l’Italia e alcuni fra i più importanti paesi europei. Fra gli economisti non esiste consenso sulle sue cause e sulle politiche necessarie per ridurla, per cui si è articolato un vaso dibattito teorico intorno a tale problema. In questo capitolo cercheremo di individuare le cause principali della disoccupazione europea e le ragioni della sua persistenza. Per inquadrare il fenomeno è necessario analizzare alcune distinzioni che permettono di classificare le diverse tipologie di disoccupazione. A questo proposito le statistiche disponibili sono solo parzialmente di aiuto, perché non indicano le cause della disoccupazione.

2.1 Tipi di disoccupazione

I lavoratori sono disoccupati per motivi diversi e per periodi di tempo diversi e i responsabili della politica economica normalmente si preoccupano per certi tipi di disoccupazione e non per altri. Per questo è utile classificare la disoccupazione in base alle sue caratteristiche e alle sue origini.

Tradizionalmente la disoccupazione è stata classificata secondo quattro tipologie: frizionale, strutturale, stagionale e ciclica. In tempi recenti alcuni autori hanno posto l’accento anche sulla disoccupazione tecnologica, che può essere considerata un aspetto particolare della disoccupazione strutturale.

La disoccupazione frizionale è la disoccupazione di breve durata, che deriva dalla normale ricerca del posto di lavoro.

La disoccupazione frizionale esiste perché il mercato del lavoro è una struttura dinamica: ci sono settori in espansione e altri in declino, ci sono imprese che chiudono e altre che nascono, ci sono lavoratori che aspirano a un posto di lavoro più adatto alle proprie esigenze e ci sono persone che cercano occupazione per la prima volta, mentre altre si ritirano dal mercato del lavoro.

Le persone alla ricerca della prima occupazione e i lavoratori che cercano un nuovo posto di lavoro normalmente rimangono disoccupati per un certo periodo. Infatti non tutti i lavori sono uguali, i posti di lavoro si differenziano per mansioni, retribuzione, orari, dislocazione geografica e l’informazione circa le disponibilità di lavoro è imperfetta. Quindi è più che naturale che si impieghi un po’ di tempo per trovare il lavoro adeguato alle proprie capacità ed esigenze anche se la domanda di lavoro è elevata. Poiché esistono delle “frizioni” nel funzionamento del mercato del lavoro e la riallocazione dei lavoratori non è immediata in ogni economia c’è sempre una quota di disoccupazione frizionale.

Molti lavoratori rimangono disoccupati per un periodo di tempo piuttosto lungo, talora interrotto da lavori saltuari. Lunghi periodi di disoccupazione non possono essere attribuiti alla normale ricerca di un posto di lavoro; la disoccupazione strutturale nasce dunque dallo squilibrio fra il numero dei lavoratori con particolari qualifiche e il numero di lavoratori con quelle qualifiche richiesti dalle imprese. In genere la disoccupazione strutturale riguarda i lavoratori non specializzati. Nelle moderne economie infatti è in calo la domanda di lavoro non qualificato, che spesso viene sostituito dalle macchine. Tuttavia si va diffondendo sempre più la disoccupazione di lunga durata anche fra lavoratori che hanno qualificazioni anche elevate, ma diverse da quelle richieste dal mercato.

Nel Consiglio Europeo di Lisbona, tenutosi nel marzo del 2000, erano stati fissati una serie di obiettivi per il 2010 in materia di occupazione, fra cui quello di un tasso di occupazione del 70% un tasso di occupazione femminile del 60%.

Si intende per distretto industriale un’area delimitata in cui si raccolgono piccole imprese appartenenti allo stesso settore. Grazie alla sua omogeneità consente l’accumulazione e la trasmissione di esperienze e conoscenze.

Le rilevazioni dell’Istat non consentono di conoscere il numero dei contratti a termine stipulati né la loro durata, ma solo il numero di lavoratori occupati con tali contratti nella settimana in cui l’intervista dell’Istat è stata eseguita.

Si noti che il peso dell’economia sommersa sembra essere in crescita ovunque. Secondo lo studio di F. Schneider “Nuovi risultati sull'andamento delle dimensioni dell'economia sommersa in 17 paesi OCSE”, pubblicato dall’OCSE (1998) l’incidenza dell’economia sommersa sul PIL in Italia sarebbe pari al 28,2%, il che porrebbe l’Italia, a fianco della Grecia, nei primissimi posti fra le economie della UE, seguite nell’ordine da Spagna, Portogallo, Belgio (oltre il 20%); gli altri paesi UE si collocherebbero fra il 10 e il 20%, ad eccezione dell’Austria (9,6%)

La distinzione fra disoccupazione strutturale e frizionale è sfumata; la discriminante è la durata dei periodi di disoccupazione. In caso di disoccupazione strutturale gli ostacoli che separano i posti vacanti dai lavoratori disoccupati sono notevoli e richiedono che i lavoratori si impegnino per acquisire nuove specializzazioni e/o si trasferiscano in località diverse. In caso di disoccupazione frizionale invece le barriere derivano semplicemente da imperfezioni dell’informazione. Rimane problematico in quale categoria collocare una disoccupazione della durata di alcuni mesi che richiede un qualche impegno in nuove attività formative per essere riassorbita.

L’attuale situazione del mercato del lavoro richiede una ulteriore nozione di disoccupazione, che possiamo definire “disoccupazione intermittente”. La diffusione dei contratti a tempo determinato ha creato una nuova categoria di lavoratori, che passano continuamente da periodi di lavoro a periodi di disoccupazione non per loro volontà ma perché comunque non riescono a trovare un’occupazione stabile. In molti casi rimangono disoccupati per periodi brevi, ma più volte nel corso di un solo anno e spesso devono impegnarsi in corsi di formazione per poter trovare una nuova occupazione.

La disoccupazione stagionale risulta da un minor livello di attività economica in determinati settori dell’economia in particolari momenti dell’anno. Per esempio nel settore agricolo e nell’edilizia c’è un rallentamento dell’attività durante l’inverno. Anche il turismo è spesso un fenomeno stagionale.

La disoccupazione ciclica deriva da un rallentamento dell’attività produttiva. Nelle fasi recessive ristagna il livello dell’attività economica e di conseguenza diminuisce la domanda di lavoro. In queste fasi aumenta quindi la disoccupazione. La disoccupazione ciclica viene poi riassorbita nelle fasi espansive del ciclo economico.

La disoccupazione tecnologica deriva dall’introduzione di impianti e macchinari che consentono di risparmiare la quantità di lavoro impiegata per unità di prodotto. Non necessariamente il progresso tecnico è distruttore di lavoro, anzi spesso l’introduzione di innovazioni comporta un aumento della domanda di lavoro, perché induce lo sviluppo di nuove attività produttive. Tuttavia esistono fasi in cui l’innovazione tecnologica comporta prevalentemente l’introduzione di tecnologie labour-saving e conduce quindi alla soppressione di posti di lavoro, soprattutto per quanto riguarda le mansioni non qualificate.

Disoccupazione di squilibrio

La persistenza di elevati tassi di disoccupazione per periodi prolungati, come quella che ha caratterizzato l’economia europea a partire dagli anni settanta, è indice dell’esistenza di uno squilibrio duraturo fra domanda e offerta di lavoro non attribuibile a frizioni o a ostacoli temporanei. Dal punto dell’analisi macroeconomica può essere utile una classificazione che mette in risalto tale fenomeno, e cioè quella fra disoccupazione frizionale e disoccupazione di squilibrio . Si può definire disoccupazione di squilibrio l’eccedenza netta dell’offerta sulla domanda di lavoro. La disoccupazione frizionale è misurabile come il numero di lavoratori disoccupati uguale al numero dei posti di lavoro vacanti. Tale distinzione non mette in luce le cause della disoccupazione, bensì evidenzia che esiste una quota di disoccupazione attribuibile alle normali frizioni esistenti in ogni mercato del lavoro, per cui esistono contemporaneamente posti di lavoro vacanti e disoccupati, e questo è un fenomeno fisiologico in qualsiasi economia, e che ci sono lavoratori disoccupati perché nel sistema economico i posti di lavoro disponibili nell’economia non sono sufficienti ad assorbire l’intera forza lavoro. Vedremo più avanti quali sono le cause dello squilibrio esistente sul mercato del lavoro. Non tutti gli economisti si trovano d’accordo su questa distinzione, dato che, come vedremo in seguito, ci sono teorici convinti della capacità del sistema economico di condurre all’equilibrio fra domanda e offerta di lavoro: come ogni altro mercato, anche il mercato del lavoro sarebbe governato dalla legge della domanda e dell’offerta e quindi non viene concepita l’idea di uno squilibrio persistente. In questa ottica la disoccupazione si giustificherebbe con un temporaneo ritiro del lavoratori disoccupati dal mercato del lavoro e la disoccupazione si configurerebbe, in tal caso, come disoccupazione volontaria. Questa constatazione ci rimanda a un'altra classificazione presente nella teoria economica sulla disoccupazione e cioè quella fra disoccupazione volontaria e involontaria.

Il concetto di disoccupazione volontaria può sembrare un paradosso; se un individuo è volontariamente disoccupato, ciò significa che non intende lavorare e quindi non fa parte della forza lavoro, come tale a rigore non può essere considerato disoccupato. Tuttavia nella teoria economica il concetto di disoccupazione volontaria è ampiamente utilizzato, anche se non è privo di ambiguità. In prima approssimazione possiamo affermare che si ha disoccupazione volontaria quando ci sono lavoratori che non accettano di lavorare al salario corrente, ma sarebbe disponibile a lavorare se gli venisse offerto un salario più elevato. Viceversa quando ci sono lavoratori disoccupati disposti a lavorare al salario corrente si ha disoccupazione involontaria. Come si è detto, ci sono economisti che non credono nell’involontarietà della disoccupazione e che sono convinti che la disoccupazione sia solo volontaria. Ritengono infatti che chiunque possa trovare un lavoro se disposto ad accettare un salario sufficientemente basso; su questo argomento torneremo più avanti.

La distinzione fra disoccupazione volontaria e involontaria comunque non è del tutto chiara. In primo luogo si dovrebbero conoscere le motivazioni dei singoli lavoratori disoccupati. Per esempio, deve essere considerato disoccupato volontario un lavoratore che rifiuta una occupazione non adeguata alla sua preparazione professionale o un lavoratore costretto a lavorare per una paga da fame? In secondo luogo è necessario tenere conto di quanto tempo i lavoratori impiegano per trovare un lavoro e di quali difficoltà incontrano in tale ricerca. Nei periodi di elevata disoccupazione può risultare lungo e difficile trovare un lavoro, per cui molti potenziali lavoratori abbandonano la ricerca di impiego; i lavoratori scoraggiati potrebbero essere considerati disoccupati volontari, ma non vengono computati nella forza lavoro e quindi nelle statistiche ufficiali non appaiono come disoccupati.

Queste osservazioni evidenziano come dal punto di vista dell’analisi empirica le statistiche sulla disoccupazione offrono un quadro molto approssimativo della reale situazione del mercato del lavoro, ma mettono anche in luce l’ambiguità della distinzione fra disoccupazione volontaria e involontaria, almeno nel significato che oggi si attribuisce a tale classificazione. Viceversa la distinzione fra disoccupazione frizionale e di squilibrio evidenzia l’essenza del problema e, in linea con l’analisi keynesiana, mette in luce come la disoccupazione, nella sua componente non frizionale, sia il risultato del fallimento dell’azione riequilibratrice delle forza di mercato.

In realtà la distinzione fra disoccupazione frizionale, volontaria e involontaria fu introdotta da Keynes, ma con un significato diverso da quello che oggi comunemente le si attribuisce. Keynes infatti enfatizzò il concetto di disoccupazione involontaria per sottolineare il fatto che la disoccupazione è il risultato di squilibri che si generano fuori del mercato del lavoro e che impediscono a un certo numero di lavoratori di trovare occupazione al salario corrente o anche a un salario lievemente inferiore (cfr. Keynes J. M. (1936) The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London; trad. it. Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, Utet, Torino, 2001, pag.199 edizione italiana). La disoccupazione volontaria sarebbe invece determinata dal rifiuto o dall’incapacità dei singoli lavoratori “di accettare una remunerazione corrispondente al valore del prodotto attribuibile alla sua produttività marginale” (Keynes pag.190).

2.2 I costi della disoccupazione

La disoccupazione provoca gravi costi individuali e seri danni all’economia e alla società.

Naturalmente l’entità dei danni dipende in larga misura dalla durata della disoccupazione. La disoccupazione frizionale non è obiettivamente preoccupante. Ben diversa è la disoccupazione che dura a lungo. La presenza di un’ampia quota disoccupazione di lunga durata implica che il sistema non è in grado di assorbire le fasce più deboli dei lavoratori e per gli individui che rimangono senza lavoro per mesi o, talora, anche per anni, la situazione è molto grave per tutta una serie di motivi. Il più ovvio è naturalmente la mancanza di una retribuzione, che porta gli individui a ridimensionare il loro livello di spesa e può portare a situazioni di povertà.

Il problema non è solo economico; gli aspetti economici sono risolti, in molti paesi, con aiuti e sussidi che permettono di porre rimedio, almeno parzialmente, al problema della mancanza di reddito . La disoccupazione di lunga durata provoca una perdita di capacità e competenze e ciò pregiudica la possibilità di trovare lavoro per chi è rimasto a lungo inattivo. La disoccupazione comporta anche gravi costi psicologici: i disoccupati si sentono esclusi, perdono fiducia in se stessi, si sentono un peso per la famiglia e per la società, cadono facilmente in depressione. La perdita di motivazioni che accompagna lo stato di disoccupazione può rendere passivi gli individui e rende sempre più problematico il reinserimento nel mercato del lavoro.

I danni della disoccupazione non sono solo individuali, sono costi per l’intera società.

La disoccupazione costituisce una perdita di capacità produttiva, uno spreco di risorse; la perdita di competenze e capacità è distruzione di capitale umano; i disoccupati costituiscono infatti risorse esistenti che non vengono utilizzate e ciò significa che il reddito prodotto è minore di quello che si potrebbe realizzare se tutti fossero occupati. Un’elevata disoccupazione può anche portare a un peggioramento delle condizioni di lavoro esistente, ad esempio si possono tenere in vita attività e posizioni lavorative improduttive e, talora, anche rischiose solo per evitare l’aggravarsi della situazione occupazionale. Si pensi, a questo proposito, al caso degli impianti petrolchimici di Gela. Si trattava di impianti fortemente inquinanti che mettevano a rischio la salute dei lavoratori e della popolazione locale; nonostante gli evidenti pericoli, gli abitanti di Gela nel 2002 si sono ribellati all’eventualità di chiusura di tali impianti, perché questi rappresentavano la fonte principale di occupazione e quindi di sostentamento per la cittadinanza.

La disoccupazione aumenta le disuguaglianze fra i cittadini e può creare perciò tensioni sociali e comportamenti xenofobi. Quando la domanda di lavoro è bassa di solito le persone più colpite dalla disoccupazione sono le minoranze appartenenti alle fasce deboli. Ciò rende più difficile l’integrazione degli immigrati e spesso provoca comportamenti razzisti, perché gli immigrati vengono considerati persone in concorrenza per i posti di lavoro; spesso sentiamo affermare infatti che gli immigrati “rubano” il posto di lavoro agli italiani.

La disoccupazione, inoltre, influenza i salari e le condizioni di lavoro degli occupati. Man mano che cresce la disoccupazione, aumenta la competizione fra lavoratori e ciò provoca una pressione sui salari verso il basso, come emerge dalla curva di Phillips. La competizione sul mercato del lavoro favorisce inoltre lo sviluppo del lavoro nero e di forme di lavoro atipico a bassa remunerazione, che accrescono insicurezza e precarietà nelle fasce deboli della forza lavoro. Ciò provoca un aumento nella dispersione salariale e una crescita delle disuguaglianze. Il fenomeno dei working poors, cioè dei lavoratori che vivono al di sotto della soglia della povertà, è il risultato più evidente della concorrenza fra lavoratori in una situazione di insufficienza di domanda di lavoro.

2.3 La disoccupazione: alcuni dati di lungo periodo.

Negli ultimi cinquant’anni, le economie dei paesi capitalistici hanno conosciuto diverse situazioni occupazionali. Per quanto riguarda i paesi dell’Europa Occidentale possiamo distinguere con una certa precisione due fasi: una prima fase, che va dal secondo dopoguerra al 1973, caratterizzata da tassi di disoccupazione bassi e tendenzialmente in calo, e la fase successiva al 1973, in cui si è registrato un notevole aumento del tasso di disoccupazione.

Nel corso della prima fase si è avuta quasi la sensazione che la disoccupazione non costituisse più un problema per la maggior parte delle economie europee. In Italia si sono registrati tassi di disoccupazione un po’ più elevati che nel resto d’Europa essenzialmente a causa delle difficili condizioni dell’economia del Mezzogiorno, ma comunque nel decennio 1960-70 il picco massimo nel tasso di disoccupazione è stato nel 1965 con un valore inferiore al 6%. Le altre importanti economie europee facevano registrare tassi di disoccupazione ancora più contenuti.

Anche in Giappone la disoccupazione era a livelli minimi, mentre negli Stati Uniti il tasso di disoccupazione era un po’ più elevato che in Europa ed oscillava fra il 4 e il 5%.

A partire dal 1973, anno della prima crisi petrolifera, la disoccupazione comincia a crescere quasi ovunque (vedi tabella 2.1). Nell’Unione Europea il fenomeno diventa allarmante soprattutto a partire dagli anni ottanta. Nella seconda metà degli anni novanta si è registrata un’inversione di tendenza, più accentuata nelle economie di piccole dimensioni. Ma in Francia, Germania, Grecia e Spagna il tasso di disoccupazione continua a superare il 9%. Anche in alcuni fra i paesi recentemente entrati nella UE la situazione è critica, in particolare in Polonia (17,7% nel 2005) e Slovacchia (16,3%).Negli ultimi decenni la disoccupazione non ha toccato livelli elevati come quelli registrati nel corso della Grande Depressione (negli Stati Uniti nel 1932 aveva raggiunto il 24%), ma certamente ha raggiunto livelli allarmanti (in Spagna fra il 1982 e il 1998 non è mai scesa sotto il 15%).

In Europa appare preoccupante soprattutto il fenomeno della persistenza della disoccupazione, cioè il fatto che ad ogni recessione il tasso di disoccupazione aumenta, ma nelle fasi espansive del ciclo la disoccupazione si riduce poco, per cui cresce il tasso di disoccupazione tendenziale (depurato cioè dagli effetti del ciclo economico).

Negli Stati Uniti la crescita del tasso di disoccupazione dopo la prima crisi petrolifera è stata più contenuta che in Europa. A partire dagli anni novanta il tasso di disoccupazione ha cominciato a diminuire e, verso la fine dello scorso decennio, ha raggiunto il livello più basso dal 1970. Con la crisi che ha investito l’economia americana, la disoccupazione è tornata a crescere nel 2001 e, nel 2003 ha raggiunto il 6%, ma, con la ripresa, è tornata a calare.

In Giappone il tasso di disoccupazione ha mostrato una lieve tendenza alla crescita a partire dalla prima crisi petrolifera, ma si mantiene comunque a livelli molto bassi fino alla fine degli anni novanta, e anche in piena recessione, la situazione occupazionale non è mai apparsa allarmante. Nel 2003 il tasso di disoccupazione in Giappone ha raggiunto il picco massimo degli ultimi quarant’anni (5,3%), ma, ai primi segni di ripresa, la disoccupazione ha cominciato a scendere.

2.4 Diagnosi della disoccupazione

Analizziamo ora a grande linee le principali interpretazioni del problema attuale della disoccupazione, con particolare riferimento alla disoccupazione europea.

Come abbiamo visto, nel corso degli ultimi vent’anni la disoccupazione nei paesi della UE ha mostrato un trend crescente, mentre negli Stati Uniti è rimasta fluttuante e a livelli tendenzialmente più bassi di quelli dell’Unione Europea. I 15 paesi della UE presentano una struttura economica e una performance occupazionale tutt’altro che omogenea. Da un lato dobbiamo considerare la Germania che, fino alla riunificazione con la Germania est, ha mantenuto un tasso di disoccupazione mediamente più basso degli Stati Uniti, dall’altro paesi in cui si è verificato un notevole aumento della disoccupazione fin dagli anni ottanta, come l’Italia, la Francia, la Spagna e altri paesi di dimensioni minori. Ci sono poi paesi europei che hanno mantenuto un tasso di disoccupazione costantemente basso, come l’Austria, e infine alcune economie in cui la crisi occupazionale è stata superata nella seconda metà degli anni novanta, ad esempio Paesi Bassi, Svezia e Gran Bretagna. Attualmente, come si è detto, i problemi maggiori riguardano le più importanti economie dell’Europa continentale (Francia, Germania, Italia, Spagna).

Le spiegazioni prevalenti delle diverse performance occupazionali di Stati Uniti e dei principali paesi dell’ Europa continentale si concentrano su vari tipi di elementi.

- la rigidità del mercato del lavoro e la generosità dei sistemi di welfare in Europa che provocherebbero alti costi del lavoro e disoccupazione; in particolare gli elevati sussidi di disoccupazione causerebbero un allungamento nei tempi di ricerca del lavoro, i sistemi di welfare comporterebbero elevati cunei fiscali, con effetto depressivo sulla domanda di lavoro, e la rigidità del mercato del lavoro disincentiverebbe le assunzioni;

- gli shock macroeconomici, non contrastati, anzi spesso causati dalle politiche economiche; in particolare le politiche di rigore fiscale e monetario condotte nei paesi europei per rispettare i vincoli imposti dal trattato di Maastricht avrebbero comportato un rallentamento della crescita e, conseguentemente, un aumento della disoccupazione;

- il cambiamento tecnologico, che ha portato a trasformazioni radicali nello sviluppo economico, che avrebbe generato disoccupazione anche in presenza di crescita dell’economia.

La prima di queste spiegazioni ha ristretto l’attenzione alla struttura del mercato del lavoro, le altre contengono un approccio più ampio che vede la disoccupazione come risultato di eventi che investono l’intera economia. Si tenga conto che in ogni caso gli aspetti sopra citati non si escludono e possono essere concomitanti.

2.5 Le rigidità del mercato del lavoro

Negli approcci di economia del lavoro oggi prevale la prima ipotesi. Si contrappone infatti il modello americano del mercato del lavoro - estremamente flessibile - con il modello rigido dell’Europa continentale , in cui la necessità di finanziare il generoso sistema di welfare incide sul costo del lavoro, creando un eccessivo cuneo contributivo. Tale impostazione presenta dei seri limiti, poiché le rigidità esistenti nel mercato del lavoro europeo si sono sensibilmente attenuate, o sono quasi sparite, negli anni ottanta e nei primi anni novanta, proprio in parallelo col peggioramento della situazione occupazionale. La forza contrattuale dei sindacati è nettamente calata, i salari reali non hanno più presentato rigidità verso il basso, l’introduzione dei contratti atipici ha permesso un utilizzo molto flessibile del lavoro, sia in termini di orari che di durata temporale delle prestazioni lavorative, sono stati allentati i vincoli nelle modalità di assunzioni e licenziamenti. Ad esempio, la mobilità del lavoro in Italia è molto elevata: ogni anno nel nostro paese vengono creati e distrutti oltre un milione di posti di lavoro e il tasso di turn-over dei lavoratori è molto simile a quello degli Stati Uniti. Le “rigidità” a cui si attribuisce la causa della disoccupazione erano presenti negli anni sessanta e settanta, quando il tasso di disoccupazione era ai livelli minimi e da allora si sono notevolmente ridotte.

L’evidenza empirica mostra dunque che l’aumento della disoccupazione non può essere interpretato con l’aumento delle rigidità del mercato del lavoro.

Se poi guardiamo ai dati più recenti sulla disoccupazione, notiamo che negli Stati Uniti, ai primi segni di recessione, si è registrato un forte aumento del tasso di disoccupazione, e ciò fa pensare che la ragione del boom occupazionale negli USA negli anni novanta non debba ricercarsi nella flessibilità del lavoro, ma nelle condizioni economiche favorevoli.

A parte il fatto che la performance occupazionale degli anni novanta negli Stati Uniti non sembra avere origine dalla flessibilità del lavoro, possiamo domandarci se sia opportuno seguire il modello flessibile di stampo anglosassone (come si tende a fare in numerosi paesi europei, fra i quali l’Italia) alla luce dei costi che questo modello comporta in termini di ineguaglianza e povertà. La crescita dell’occupazione è infatti avvenuta a spese della stagnazione e, talora, della riduzione dei salari reali dei lavoratori meno qualificati; di conseguenza è aumentato il numero dei lavoratori poveri e sono aumentate le disuguaglianze nei redditi dei cittadini. La mancanza di un sistema adeguato di welfare ha ulteriormente peggiorato le condizioni di povertà di una vasta fascia di lavoratori. Si è creato così un mercato del lavoro “duale”, diviso cioè in due sottomercati: il mercato primario, che comprende i posti stabili e adeguatamente remunerati, e il mercato secondario che comprende posti di lavoro a bassa qualifica, precari e mal pagati.

E’ importante poi sottolineare che la deregolamentazione del mercato del lavoro e la riduzione delle garanzie fornite dai sistemi di protezione sociale possono avere effetti depressivi sulla spesa delle famiglie e quindi possono portare ad una flessione della domanda e, di conseguenza dell’occupazione. Infatti il venir meno della certezza di mantenere il posto di lavoro, associato alla riduzione del sistema di welfare, crea incertezza e quindi riduce la domanda di beni e aumenta la propensione al risparmio.

2.6 Il ruolo degli shock

L’attenzione rivolta alla contrapposizione rigidità - flessibilità ha lasciato in secondo piano i problemi posti dal rallentamento della crescita e dagli shock macroeconomici che hanno colpito le economie europee.

L’Europa è stata colpita da gravi shock dall’inizio degli anni settanta; inizialmente le crisi petrolifere hanno inciso sulla crescita delle economie europee, determinando un aumento della disoccupazione. Dopo gli shock petroliferi sono state perseguite, in alcuni paesi, politiche macroeconomiche inadeguate.

Negli anni settanta e all’inizio degli anni ottanta il tasso di inflazione è rapidamente cresciuto e perciò, nonostante la crescita della disoccupazione, nelle economie europee sono state adottate drastiche politiche deflative. In particolare le banche centrali hanno condotto politiche monetarie fortemente restrittive; in paesi come Italia e Francia e Gran Bretagna tali politiche hanno generato un aumento dei tassi di interesse reali che, provocando un rallentamento degli investimenti, hanno dato origine a una crisi occupazionale. Si noti peraltro che la Germania è riuscita a contenere la riduzione dell’occupazione fino all’inizio degli anni novanta.

Per quanto riguarda l’Italia, la permanenza nel Sistema Monetario Europeo (SME) e la politica di cambio forte ad essa associata ha comportato un crescente passivo nei conti con l’estero e una caduta delle esportazioni, con ulteriori risvolti negativi sul piano occupazionale.

La riunificazione della Germania ha costituito un ulteriore shock. Per finanziare la ricostruzione della Germania Orientale il governo tedesco ha aumentato la spesa pubblica, accrescendo il deficit di bilancio. Per tenere sotto controllo la crescita della domanda aggregata e del tasso di inflazione, la Bundesbank ha condotto una politica monetaria restrittiva. Questo mix di politiche economiche ha portato a un aumento del tasso di interesse nominale in Germania, che si è trasmesso agli altri paesi europei e ne è perciò seguito un rallentamento dell’attività economica.

Le severe politiche monetarie e finanziarie messe in atto dai paesi europei per centrare gli obiettivi del trattato di Maastricht hanno ulteriormente aggravato la situazione occupazionale in tutti i paesi aspiranti ad entrare nell’Unione Economica e Monetaria (UEM) . Non è un caso che il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna, che ha avuto un andamento simile a quello della media dei paesi della UE fino all’inizio degli anni novanta, sia sceso nettamente proprio nella seconda metà degli anni novanta. Anche negli altri paesi della UE che non sono entrati nella UEM, cioè Svezia e Danimarca, si è registrato un vistoso calo della disoccupazione. Gran Bretagna, Svezia e Danimarca, infatti, non essendo vincolate al trattato di Maastricht, non hanno dovuto condurre quelle politiche restrittive che hanno causato una crisi occupazionale in quasi tutti i paesi dell’area dell’euro.

Vediamo meglio perché questa serie di shock ha comportato un calo del tasso di crescita dell’economia e dell’occupazione. Con l’aumento del tasso di interesse reale (che è andato crescendo continuativamente dalla metà degli anni settanta fino alla fine degli anni novanta) è rallentata la dinamica degli investimenti, che ha portato a una crescita limitata della domanda aggregata, insufficiente a mantenere i precedenti livelli di occupazione. A sua volta l’aumento della disoccupazione ha minato il potere contrattuale dei lavoratori e indebolito i sindacati con un conseguente ristagno della domanda di consumi. Le imprese, vincolate dal lato della domanda, hanno limitato soprattutto gli investimenti estensivi, quelli cioè volti a un aumento della capacità produttiva e hanno privilegiato gli investimenti intensivi, cioè quelli volti a introdurre innovazioni risparmiatrici di lavoro. In questo contesto già negativo si sono innestati negli anni novanta i tagli alla spesa pubblica nei paesi dell’UEM per rientrare nei parametri di Maastricht. Le politiche restrittive condotte simultaneamente nei paesi europei si sono reciprocamente rafforzate, perché è rallentata anche la domanda estera.

Dal 2000 la situazione occupazionale è in lieve miglioramento, ma la cautela della Banca Centrale Europea nell’operare sui tassi di interesse per timore di spinte inflazionistiche continua a costituire un freno alla creazione di posti di lavoro.

2.7 Il cambiamento tecnologico

Consideriamo infine l’approccio che spiega l’aumento della disoccupazione con i cambiamenti tecnologici in atto. All’interno di tale approccio troviamo due diverse posizioni: da un lato c’è chi sostiene che sarebbe in atto una tendenza verso la “fine del lavoro” come fenomeno di massa, dall’altro c’è chi invece è convinto che questa fase di cambiamento tecnologico comporti un rallentamento temporaneo nella creazione di posti di lavoro.

La prima posizione è nettamente minoritaria fra gli economisti; si ritiene che le nuove tecnologie e la rivoluzione dell’informazione tendano a distruggere più posti di lavoro di quanti ne creino, che le macchine stiano progressivamente sostituendo gran parte delle mansioni svolte dall’uomo e che ci si avvii verso un mondo caratterizzato da una disoccupazione di massa. Questo approccio si basa sulla seguente constatazione: l’occupazione dapprima è calata nell’agricoltura e la manodopera in eccesso è stata assorbita dal settore manifatturiero, in un secondo tempo è calato anche il peso del manifatturiero e il terziario ha occupato un numero sempre maggiore di lavoratori. Ma ora ci si avvierebbe anche verso la saturazione del terziario e non esistono opportunità di impiego in altri settori. L’aumento della produttività del lavoro dunque creerebbe un eccesso di offerta di lavoro, che non trova sbocchi. Questa visione non ci sembra condivisibile, in quanto si tratta di un approccio statico che non tiene conto dell’evoluzione delle necessità e delle opportunità che col tempo si sviluppano. In altri termini esistono ancora molti bisogni insoddisfatti e nascono nuove esigenze con l’evolversi delle tecnologie, quindi esistono notevoli potenzialità di creazione di nuovi posti di lavoro. Si deve tener conto inoltre che le innovazioni di processo, cioè quelle volte ad accrescere la produttività, conducono alla creazione di nuove attività legate alla produzione di beni capitali e spesso costituiscono il punto di avvio per le innovazioni di prodotto.

Senza dubbio invece le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione hanno causato profondi mutamenti nei processi produttivi e di conseguenza è cambiata la composizione della domanda di lavoro. Nei paesi industrializzati si richiedono lavoratori con nuove competenze e specializzazioni e diminuisce la domanda di lavoratori a scarsa qualificazione. Si crea disoccupazione se, come accade in Italia e in altri paesi europei, il sistema industriale rimane ancorato alle produzioni tradizionali, i sistemi formativi non sono in grado di offrire la preparazione adeguata ai cambiamenti tecnologici in atto, l’attività di ricerca e sviluppo è inadeguata. E’ soprattutto l’incapacità del sistema europeo di adattarsi alle nuove tecnologie e di valorizzare le nuove potenzialità che da queste scaturiscono che genera scarsità di domanda di lavoro. Perciò, mentre vengono distrutti posti di lavoro in attività caratterizzate da una flessione della domanda, non ne vengono creati in modo sufficiente nelle attività nuove e in espansione. Il progresso tecnico non può dunque essere considerato automaticamente causa della disoccupazione; anzi l’evidenza empirica sembra dar ragione alla visione schumpeteriana secondo cui l’innovazione è l’elemento trainante della crescita e dell’occupazione. Nel ventennio 1950-70 produzione e produttività crescevano nei paesi europei a livelli eccezionalmente elevati e la disoccupazione era a livelli minimi. Nel periodo successivo la crescita della produttività si è ridotta, le economie europee hanno mostrato di non essere in grado di innovare e di adottare rapidamente le nuove tecniche produttive e hanno quindi subito una crisi occupazionale.

2.8 Isteresi